2020.03.11

勉強特集 共同編集者インタビュー

「勉強とは、自ら強いて勉めることである」 新しく定義づける「勉強」のあり方

- Credit :

- インタビュー・文 / 土門 蘭、 撮影 / 井上 みなみ

「勉強」と聞くと、思い浮かぶイメージがある。

机に向かって鉛筆で文字を書き付ける音、少し前屈みになっている横顔。

ひとりで黙々と知識を吸収し、自身に染み込ませるように反復して問題を解く、ストイックな姿……。

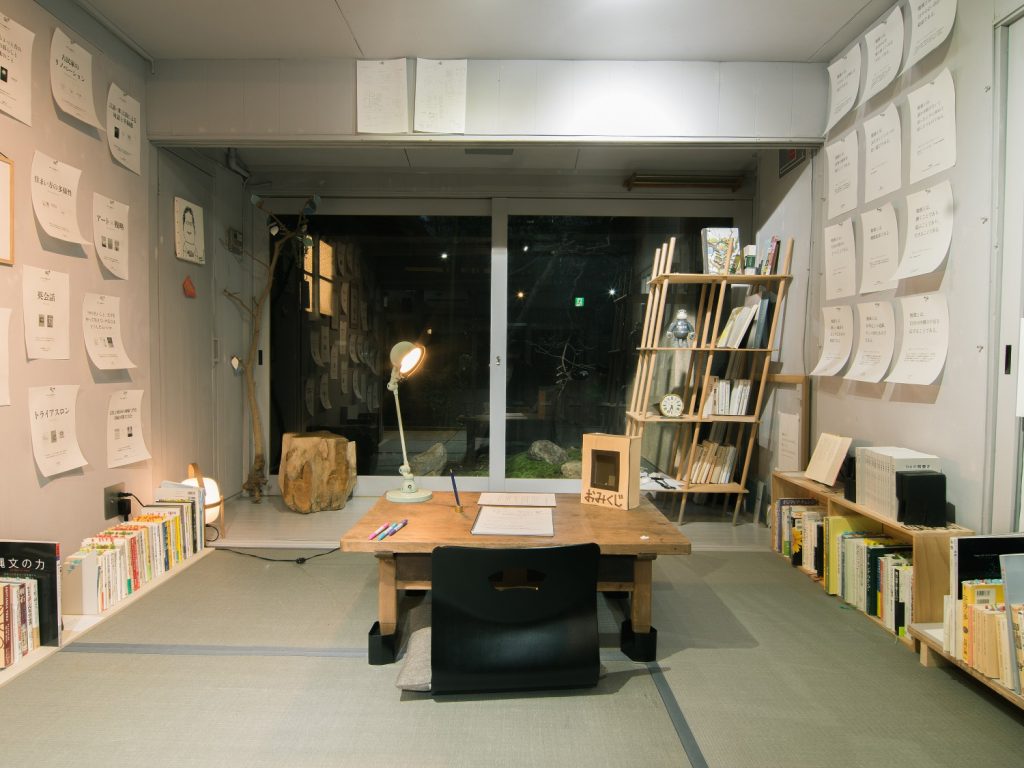

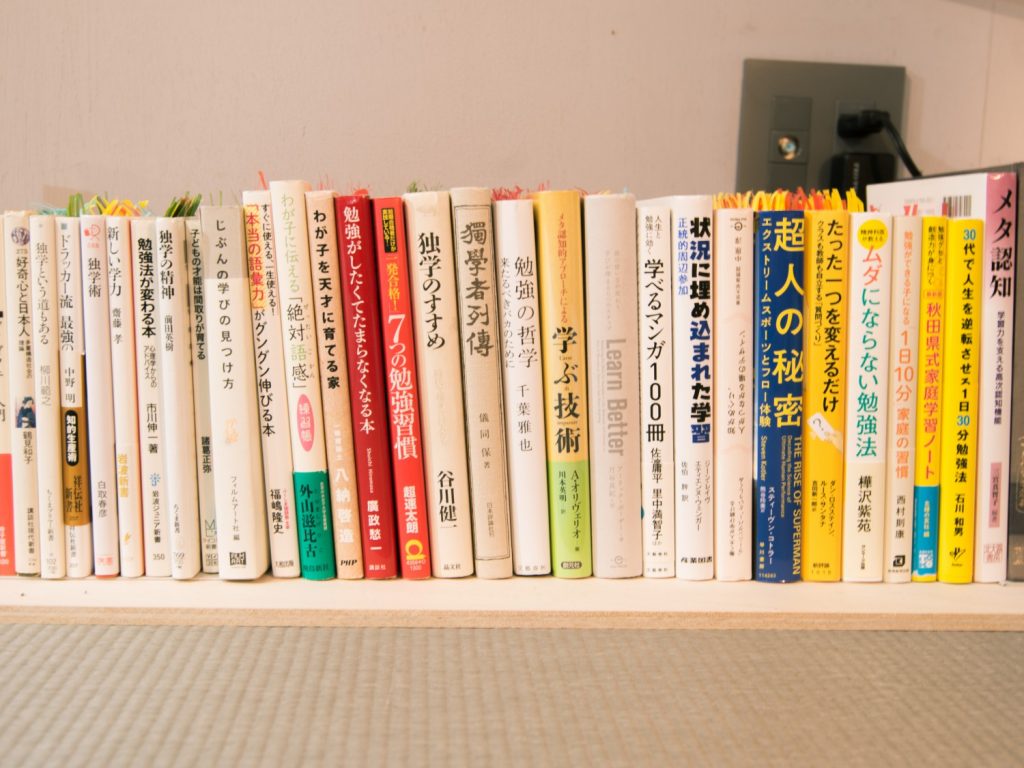

2月1日から始まったマガザンキョウトでの「勉強特集〜勉強家宣言2020 Manifesto for the Studious 2020〜」では、まさにそんなイメージ通りの「勉強」空間ができあがっていた。

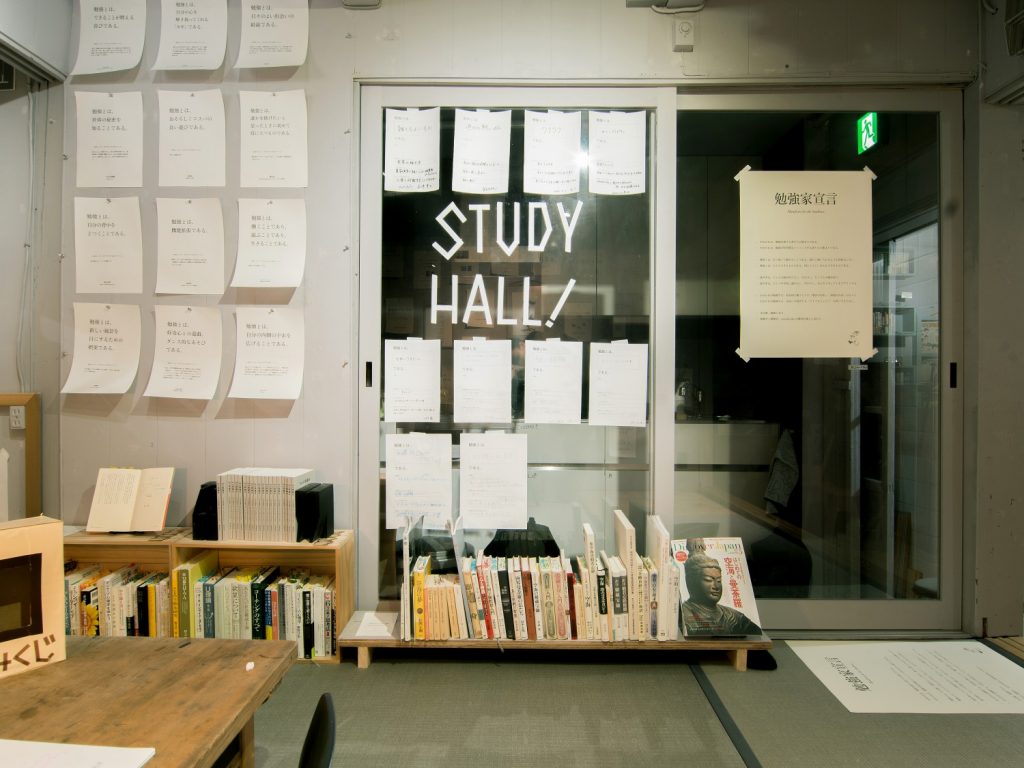

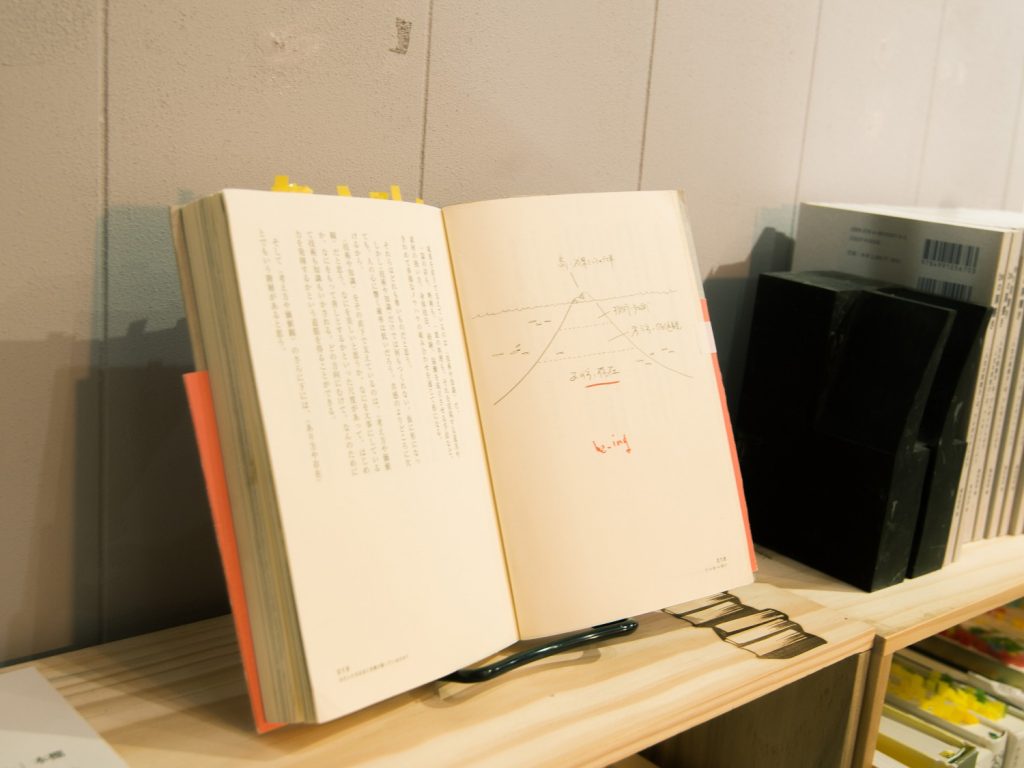

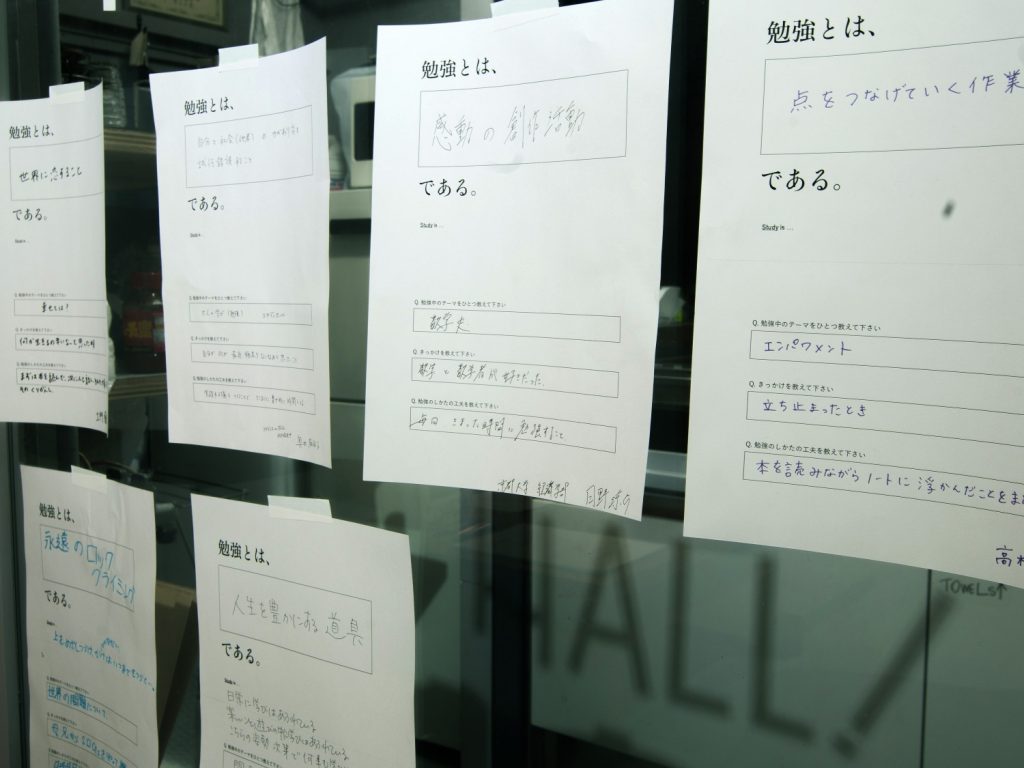

中央にはデスクライトが照らす座卓。そしてそれをかこむ大量の付箋つきの本。壁にはさまざまな人が今勉強している内容が書かれた「あのひとの勉強中」や、勉強とは何かを宣言した「勉強家宣言」が貼られ、窓ガラスには大きく「STUDY HALL!」と書かれている。

さらにギャラリー室には勉強前後に瞑想できるスペースもあり、今すぐ勉強すべき内容が書かれた勉強みくじも置いてある。まさに、勉強するためだけに作られた空間。

「勉強せし横顔は、samothrakoの勝利女神より美なり」

そんな言葉とともに、勉強をする女性の横顔の絵も飾られていた。

今回の共同編集者は、兼松佳宏さん。眼鏡をかけ和服を身にまとった彼は、自身のことを「勉強家」と名乗っている。

私は前々から兼松さんのことを知っていて、自ら「勉強家」と名乗るなんておもしろい方だなと思っていた。「勉強家」という言葉は、人が誰かを評するときに使うもので、自分を表現するときには使わないような気がする。だから、彼がなぜあえて「勉強家」と名乗っているのか、そしてそう名乗ることで何をしようとしているのかにとても興味があり、いつかそのことを是非聞きたいと思っていた。

そんな兼松さんとマガザン・岩崎くんのトークイベントは、特集初日に行われた。

できたてほやほやの空間の中を、参加者のみなさんが興味深そうに見回る。そのひとりひとりに、兼松さんの奥さんが手作りのクッキーとハーブティーを出してくださった。クッキーには集中力を高める効能のあるローズマリーが入っていて、2種類のハーブティーには頭がすっきりする緑茶やレモングラスが使われているとのこと。6歳の娘さんも、おみくじを作ったり掲示を手伝ったりと、勉強特集づくりに一役を買っている。

そんな兼松家総出でできあがったこの空間。

彼がここでしようとしていることは一体どういうことなのだろう?「勉強家宣言」って何なのだろう?

岩崎くんいわく「ノートでメモを取るお客様率が過去最多」な空間の中、「勉強」にまつわるトークイベントが始まった。

目次

「勉強」のイメージを変えたかった

- 岩崎:

-

こんにちは、マガザンキョウト編集長の岩崎です。今回の「勉強特集」は、僕から兼松さんに「一緒にやりませんか」と声をかけたことから始まりました。時期を冬にしたのは、受験などで「勉強」という言葉を意識するシーズンだから。冬はやっぱり勉強したいときだよなと思って、この時期に設定しました。

この場所は今日できたてほやほやで、僕も土門さんも初見なんですけど、ここでみなさんと一緒に企画を紐解いていけたらなと思います。では兼松さん、自己紹介をお願いします。

- 兼松:

-

勉強家の兼松です。「勉強家」と名乗り出して10年、「勉強家ってなんやねん」というあらゆるツッコミに耐えてきました(笑)。今回はその開き直りの展示です。

僕はもともと、東京でウェブデザイナーをやっていました。『greenz.jp』というウェブマガジンを立ち上げる仕事にデザイナーとして関わっていたんですが、途中からデザインだけじゃ物足りず中身に口を出すようになり、編集長を務めることになったんです。

そこで社会的課題をクリエイティブに解決する「ソーシャルデザイン」の事例を紹介していたのですが、それについての本を書いたのを機に、京都精華大学の方からお声がけいだだいて人文学部の特任講師になりました。それから京都に引っ越して、今5年目です。

- 兼松:

-

ではさっそく「勉強特集『勉強家宣言2020』」の話をしていこうと思います。まず「勉強家宣言」とは何かと言うとですね……

「我々は、勉強を愛する者たちの集まりである」!!

- 一同:

-

……。

- 兼松:

-

すみません、勉強家宣言を紹介しようとするとアジテートしてしまうんです。元ネタになっているのは、100年以上前に出された「未来派宣言」っていう割と物騒な宣言なんです。その中で「争い以上に美しいものはない」とか「咆哮する自動車は、サモトラケのニーケよりも美しい」みたいなことを言っているんですね。単純には言えませんがその影響で、第一次世界大戦に向かう空気が用意されたような気もして。「宣言」ってすごく強い力を持っていて、時代をつくる可能性もあるんだなと思ったんです。そしてそれを、21世紀らしくアップデートできないかなと。

僕、勉強のイメージを変えたかったんですよ。多くの人たちにとっては、勉強って悪いイメージがある。高校生の約7割が「勉強嫌い」っていうデータがあったりもするし……。今日はこの場に高校生の方も来られていますけど、いかがですか? 勉強のイメージは。

- 高校生:

-

やらされてる……って感じですかね。

- 兼松:

-

やらされてる!そう、確かに勉強って「強いて勉める」ともとれますよね。誰かに強いられたらそれはしんどいですよ。でも、確かに背伸びをしないと学びは起こらない。ならば自ら「強いて勉める」、自分に愛のある無茶振りをしてみる。そういうことだったらやる気が出ませんか?「勉強ってこんな楽しいんだよ!」ってことを伝えたいんですよね。

- 兼松:

-

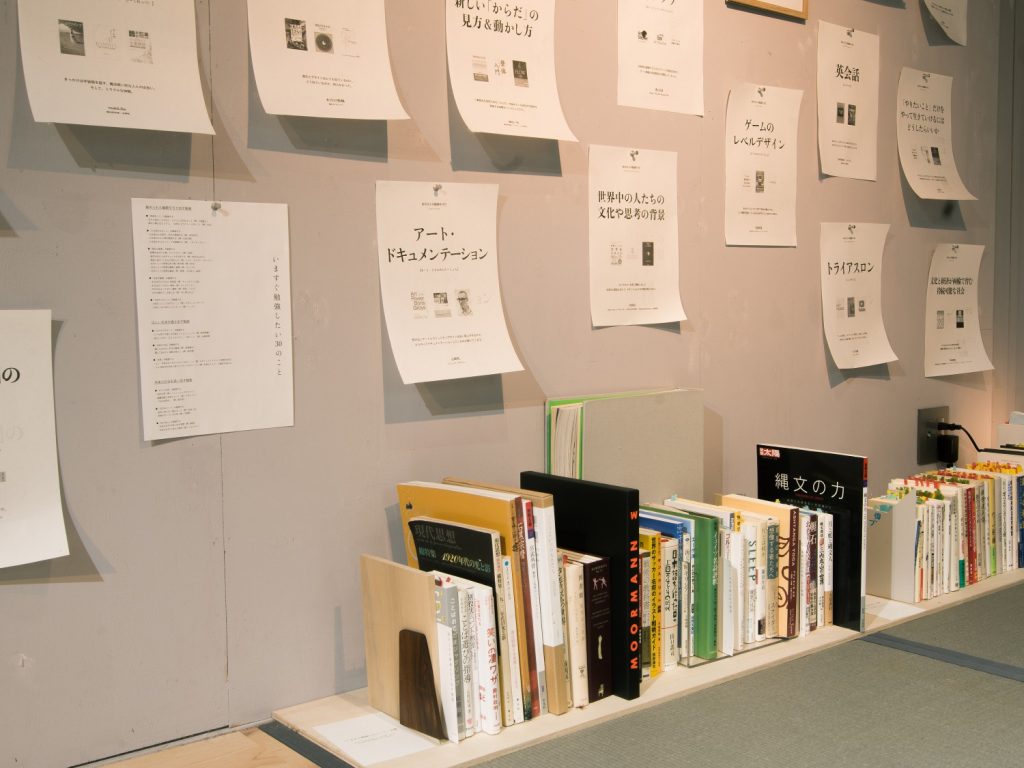

それで今回の展示では、勉強をめぐる3つのよくある問いに答えたいと考えました。ひとつ目は「みんな、そもそも何を勉強しているの?」ということ。まずは勉強したいテーマがないと、何をしたらいいのかわかりませんよね。そこで、ここの壁には「あのひとの勉強中」という、いろんな人の今勉強していることを展示しました。例えばコムアイさんだと能の翁とか。

次に「どうやったら勉強したいテーマが見つかるの?」ということ。大半の人が思っていることかもしれませんが、結局のところ急にふと、ということが多いと思うんですよね。ここに来てみなさん、おみくじを引いたでしょう。それに「#いますぐ勉強すべし」というテーマが書かれています。土門さんのには何て書いてありますか?

- 土門:

-

私のおみくじには、「暮らしの中でなんとかしたいこと」って書いてあります。

- 兼松:

-

うん、たとえば「忘れ物が多すぎる問題」とか「夫婦問題」とか、暮らしの中で気になっていることですね。それを切り口に本を読んだりしてみると、何か新しいことがわかるかもしれません。あとは「当たり前のことなのに『すごい』と言われること」とか。それって特技なので、より伸ばしてみませんか?とかね。

そんな勉強するきっかけになりそうな問いを30個くらい用意したので、試しにそこに書かれていることを勉強してみて「あ、おもしろいな!」っていうのがあったら嬉しいなと思っています。

- 兼松:

-

そして最後に「どうやって勉強したらいいの?」ということ。それはこちらの壁に貼ってある、勉強の先輩たちの「勉強のしかた、学び方の工夫」について見ていただけたらと思います。

「勉強(study)」と「学び(learn)」の違いって?

- 兼松:

-

まず僕が話したいのは「study」と「learn」の違いについてです。これ、みなさんにちょっと聞いてみたい。あなたはどう違うと思いますか?

- 左端の男性:

-

「study」のほうが未知なるものにアクションする感じがあって、「learn」のほうが目的がはっきりしているような気がしますね。

- 兼松:

-

なるほど。そちらの方はいかがですか?

- 中央の男性:

-

うーん……僕は「learn」は習熟するっていうイメージですね。「study」は、「今まさにやっている」という状態のような気がします。

- 兼松:

-

ありがとうございます。「study」と「learn」、もっと言うと「勉強する」と「学ぶ」の違いですよね。ちなみに、僕は「学ぶ」って言葉を敢えて使わないようにしているんですけど。

- 岩崎:

-

「学ぶ」、嫌いなんですか?

- 兼松:

-

好きすぎて嫌いなんです。ツンデレかな(笑)。なんか「学び」の方がちやほやされている感じじゃないですか。「勉強」はネガティブで、それと比べて「学び」はポジティブみたいな。

- 土門:

-

ああ、確かに。

- 兼松:

-

このふたつの違いを調べてみたら、面白かったんです。例えば「I learned English.」って言ったら、その人は英語を話せる必要がある。つまり「learn」は「できる」っていうことの表明なんです。でも「I studied English.」だったら、好きで勉強したけど別に話せなくてもいい。マスターしたかどうかという成果よりも、のめりこんでいるプロセスの方が大事なんです。そこが「study」を好きな理由で。

- 土門:

-

へえー、知らなかった!

- 兼松:

-

「study」って、そもそもの語源が「studium」ってラテン語で、意味は「情熱」なんです。そして「student」というのは、情熱をもったあらゆる人のことを言うんですね。

だから「study」のもともとの意味は「情熱を傾けること」なんです。なぜそれが「勉強」と訳されて、こんなに強いるものになってしまったのか。僕は、「study」を解放したいんですよ!!

- 岩崎:

-

おお……熱い。かなり来てますね。

専門家コンプレックスが「勉強家」になるまで

- 土門:

-

ところで、兼松さんが「勉強家」って名乗り始めたきっかけは何なんですか?

- 兼松:

-

30歳くらいのときに、「自分ってなんて中途半端なんだろう」とか、これからの人生について悩んでいたんですけど、そんなとき友人に「勉強家だね」って言われたことがあって。その言葉がストンと腑に落ちて、それから使っています。

今思うと、そのときは人生から逃げていたんでしょうね。自分の中身のなさに辟易していて、「はあ、自分は何者でもない、虚しい」ってなってました。実はそういうのって、僕のこれまでの人生で繰り返していたパターンでもあったんです。「これはこれからの社会に必要だ!」っていち早く注目して広めたりはするけど、ある程度成熟してくると周りに追い越されていく、みたいな。それが虚しくって、鬱っぽくなったりもしてたんです。

そんなときに友人が「それでいいじゃん!」って言ってくれたんですよね。「どんなことでもある程度できるようになるのはすごいことだし、あなたは勉強家だよ」って言われて。その一言に、ああそれでいいのかと思ったんですね。

- 土門:

-

「勉強家」って言葉に救われたんですね。

- 兼松:

-

僕はずっと、とにかくプロになりたかった。「専門家」コンプレックスだったんです。それで当時考えていたのが「大学院に行くか」「起業するか」の二択でした。でも「勉強家でいいじゃん」って言葉に、自分のもうひとつの道を見つけられたんですよ。だから、僕が大学院に行ったら負けだと思っています(笑)。修士をとらずにどこまで専門家とやりあえるか、おもしろがってもらえるか。つまり単なるアマチュアじゃなく、「いかに『おもしろいアマチュア』でいられるか」が僕のテーマなんです。

- 兼松:

-

それで最初に起こしたアクションが、「編集なんてやったことないけれど、『greenz.jp』の編集長をやらせてくれ」ってことでした。俺はもう逃げたくないなと思った。それで本当に編集長になって、最初はライターさんを困らせたりしながらも、2,3年かけてやっとメディアとしての存在感が出てきて……。

なんかね、2,3年やるといいみたいですね。大学の講師も1年目はだいぶ学生からぶーぶー言われましたけど、3年ほど経つとだいぶ形になってきました。

- 岩崎:

-

今のその話にも「study」と「learn」が入っていますよね。

- 土門:

-

プロが「learn」で、おもしろいアマチュアが「study」ですよね。

- 兼松:

-

完全に自己正当化しただけですけどね(笑)。「learn」できないから「study」するんだって。ちなみに、「アマチュア」の語源って「愛」なんですよ。だから、プロフェッショナル(職業的)っていう言葉と対応させることにも、そもそもあまり意味がないんですよね。

言葉の歴史に救われる経験

- 岩崎:

-

兼松さんって、語源をすごく掘っていく人ですよね。「study」もそうだし、「アマチュア」もそうだし。

- 兼松:

-

みんな調べるの好きじゃないですか? 語源。

- 岩崎:

-

いや、僕もこの「マガザン」っていう名前、「マガジン」の語源を調べてつけたんです。英語の「マガジン(magazine)」の語源は、フランス語の「マガザン(magasin)」なんですけど、「お店」とか「空間」って意味も持っているんですよ。それって、僕がやろうとしていることにぴったりだなと思って。

さらに最後に「n」を一個たすと「inn(宿)」って言葉にもなる。それに気づいたとき「あ、雑誌と宿を足せた! これは大丈夫や!」って(笑)。

- 兼松:

-

言葉に救われることってありますよね。あ、これ大丈夫だなって。

- 岩崎:

-

でも僕よりもずっと兼松さんの方が語源に詳しそうです。語源を調べるのが好きなんですか?

- 兼松:

-

歴史って調べるだけでおもしろいじゃないですか。たとえば「ポテトチップスで何かプロジェクトをやろう!」ってなったときに、まず僕は歴史を調べるんですよね。これwikiに書いてあったんですけど、ポテチのルーツって「嫌がらせ」なんですって。

- 土門:

-

嫌がらせ?

- 兼松:

-

ある店でポテトフライを出したら、嫌味なお客さんに「厚すぎる!」ってクレームを言われたと。それできーっとなったシェフが嫌がらせをしてやろうと思って、フォークをさせないくらい薄くスライスして出してやったら、それがむしろおいしくて、広く食べられるようになった。

じゃあ「嫌がらせ」をキーワードにプロジェクトができないかな?って考えられるんですよね。

- 岩崎:

-

へー、おもしろい。

- 兼松:

-

そういう小ネタを言うと、みんなに「へえ」って思ってもらえるじゃないですか。僕、そういうハッとする気づきをプレゼントできないとビビっちゃうというか、自分の居場所がないと思ってしまうんですよね。そんな強迫観念があるということに今気づきました(笑)。

- 岩崎:

-

でも語源って、確かに正義的なニュアンスありますよね。それを言われるとぐうの音もでない。「アマチュア」の語源が「愛」だって言われると、今までの自分が恥ずかしくなるというか(笑)。

- 兼松:

-

ここに書いている「STUDY HALL」っていう言葉も、ダブルミーニングなんです。僕のやりたいことは、どこもかしこも勉強空間にするっていうことなんですが、黒板に「スタディホール、何時から何時まで」と書けば、そこはみんなで勉強をする空間としてのホールという意味だけでなく、勉強のための特別な時間も意味するんです。「スタディホール」って時空間を指すんだって知ったときは感動しましたね。

- 土門:

-

もともとそういう意味だったんだと知ると、イメージがずいぶん変わりますよね。

どうして勉強するのかわからない

- 高校生のお父さん:

-

僕は今日、たまたまFacebookでイベントの告知を見かけて、勉強嫌いな高2の娘を連れてきました。家でゴロゴロして宿題もやらないので、そんなんで土日つぶすくらいなら宿題しなくていいから出かけるぞって。娘は「勉強が嫌い」というか、「どうして勉強するのかわからない」って言うんですよね。

- 土門:

-

うちの息子は小2ですけど、宿題をやるのが嫌なときに同じことを聞かれますね。

- 兼松:

-

なんて答えるんですか?

- 土門:

-

「生きるためだ」って答えるんですけど……。

- 兼松:

-

おおー。

- 高校生のお父さん:

-

僕も近いことを伝えています。学校の勉強が嫌なんだったら、生きるための勉強をするべきだって。起業のセミナーとか、おもしろそうなトークイベントとか、一般的に言われる学業の「勉強」とはちがう勉強をすればって。

- 兼松:

-

すばらしいですね。楽しいですか?今日は。

- 高校生:

-

(うなずく)

- 兼松:

-

おおー、よかった。

- 右端の女性:

-

私も教育関係の仕事をしていますが、10代の子には熱がないことが結構多いですよね。「勉強っておもしろいよ」ってことがなかなか伝わらない。そもそもそんなにいろんなこと知りたくないっていうのがスタートなので。

- 岩崎:

-

そうなんだ……。それは現代に限ってですか?

- 右端の女性:

-

いえ、結構いつの時代でもそんなだと思います。

- 兼松:

-

やっぱり10代よりも、30、40代の方が、これまでにいろんな布石を人生に置いてきている分、勉強がおもしろくなりますよね。「ああ、これとこれってこうつながるんだ!」みたいな。だから若い頃にどれだけ布石を置いておけるか、僕が今子育てで気をつけているのはそこなんです。

あとはシンプルな仮説としては、親、先生、近所の方などに勉強熱心で熱い人がいれば感化される可能性はありますよね。熱のある人がそばにいれば、「勉強っておもしろそう」って思うきっかけになるかもしれない。でもなかなか忙しいから、勉強する時間がとれない大人も多いんじゃないでしょうか。

- 兼松:

-

今の大学生を見ていて僕の世代と少し違うのかなと思うのは、「憧れ」がないことなんです。憧れがあったら、そこに向かおうとする熱が出る。でもそもそも憧れがないとすれば、何がエネルギー源になるのか。

あとは、好きなことはあるけれど、それを人に語る「自信」がないのかなとも。引かれたり、馬鹿にされたような経験をみんな持ってたり、あるいは周りに流されているだけで、本当に好きなことがわからなくなっていたり。

例えば『仮面ライダー』が大好きなんだけど、恥ずかしくてそれをあまり表に出せなかった学生がいたんですね。でもその子がこの間、「仮面ライダーANATA」っていう面白い自己分析プロジェクトをやったんですよ。たとえば「あなたの考え方は『仮面ライダーオーズ』に似ています」ってなったら、『仮面ライダーオーズ』を見る。それで、「なるほど、困難にぶつかったとき、こう対応すればいいのか」って知って、最後にオーズのベルトを付けて写真を撮るっていう(笑)。

- 土門:

-

あはは、おもしろそうですね。

- 兼松:

-

20種類くらいの仮面ライダーがいるんですけど、それぞれに困難の乗り越え方って違うんですって。時代背景に合わせて、ずいぶんマーケティングされているみたいなんですよね。それがすごくおもしろいなと思って。そういうふうに、『仮面ライダー』の本質的な価値が見えたら、好きなことを恥ずかしくて言えない、っていう気持ちを乗り越えていけるかなと。

- 高校生のお父さん:

-

熱って、表に出すのが恥ずかしいものだと思われているのかもしれないですね。自分にも、世界各地のコカコーラのロゴが好きとか、蛙が好きとか、「learn」の域までいかないけど興味はあるものってあるんですよ。そういう熱って、じわじわ続くじゃないですか。時期によってぐっと掘り下げる時期もあれば、少し放っておく時期もあって、また何かのきっかけで結びつくこともある。そういうものを、娘には持ってほしいなと思ってるんです。

- 岩崎:

-

娘さんはどう思っているんですか?

- 高校生:

-

私は、人の話を聞くのとかは結構好きなんです。セミナーとか、おもしろそうだなって思うものには行くようにしています。父に勧められて起業セミナーに行ったり。

- 土門:

-

お父さんの意見を素直に聞けるのもすごいですよね。

「自分はこれに心が動いているんだ」とメタ認知すること

- 土門:

-

今、熱の話が出ましたけど、熱って「おもしろそう」とか「好き」っていうベクトル以外にもあるように思うんですね。私の場合、勉強がおもしろいなって思うきっかけは高校のときの倫理の授業だったんですよ。そのころ私は人間関係のことで悩んでいて、生きるのって難しいなって思っていたんです。そんなときに、哲学が自分の悩みにすごく効くことがわかって、「そうか、ニーチェはいいこと言うなあ、哲学って役に立つなあ!」みたいな。そこから一気に勉強がおもしろくなったんですよね。

これは大人になってからも続いていて、やっぱり今でも人生の危機に遭遇したときに勉強することが多いんです。「この悩み、どうしたら解消できるだろう?」ってときに勉強する。だから、熱って言うとポジティブなイメージが強いけど、私の場合はネガティブなものから端を発しているっていうか……。

- 兼松:

-

そうですね。もやもやはすごくいい動機だと思いますよ。たとえば僕は猫背だから、どうしたら治るのか知りたいし。それが勉強につながりますよね。

要は人生の中で、「自分はこれに心が動いているんだ」ってメタ認知できるかどうかです。それは「もやもや」でもいいし「好き!」でもいい。「どうしても気になる」っていうのは人生のテーマだから。自分にとってこれが人生のテーマだよねっていうものが見つかると、すごくシンプルになります。

- 岩崎:

-

まさに、僕が「勉強っておもしろいな」って思うようになったきっかけが、メタ認知を知ったことだったんです。大学の一般教養の授業で「認知心理学」っていうのをとっていたんですけど、その先生のことを僕ずっと覚えてて。なんでかと言うとその先生、普段は普通の人なのに、授業のときだけ話し方が変わるんですよ。「私は……今から……認知心理学の授業を始める……いうことを意識しながら……話しています…」というような。

- 兼松:

-

ええ!?メタ認知しながら話してる!

- 岩崎:

-

「なにこの人、やばい!」って感じでしたね(笑)。しかも聞いてみると話の内容もすごくおもしろいから、どんどん授業に集中していくんですね。その先生は心理学を学んだ上でその授業をしているので、僕はその先生の思う壺でした。だから今でもちゃんと覚えているし、あの現場を見たのが強く記憶に残っていて。

「悲観している自分を楽観視する」とか、ひと段落上で自分を認知できると、自分をコントロールしやすい。そういうことをあのときに学びました。ああ、これが学を生かすってことかと。

- 兼松:

-

そういうのは高校とかでちゃんと教えてほしいですよね。

- 岩崎:

-

学び方を学ぶ、みたいなね。

「自分に無茶振りしなさい」

- 左端の女性:

-

あの、私からも質問なんですが、「勉強」の「(自ら)強いて勉める」の、「強いて」の意味って何なんでしょうか。「強制的」とか「敢えて」っていう意味なのかなと思うのですが。

- 兼松:

-

これは「ストレッチゾーン」と「コンフォートゾーン」の話ですね。学びって、安心安全の環境では生じないと言われているんです。コンフォートゾーンでは起こらない。じゃあいつ起こるのかと言うと、少し無理をしたとき、ストレッチゾーンにいるときなんです。ちょっと無理しないと、必ず飽きてしまう。だから、先生が「やりなさい!」って言うのも、理屈としては正しいんだけど、それぞれのペースもあるから足並み揃えるのにも無理がある。

でもコンフォートでないストレッチゾーンは、自分で作れるかもしれない。要は僕が言いたいのは、「自分に無茶振りをしなさい」ってことなんです。

- 土門:

-

なるほど。遊びと勉強の違いってそこかもしれないですね。つまり、コンフォートゾーンの遊びは勉強にはならないけど、ちょっと無理をした遊びは勉強につながる。

- 兼松:

-

そうそう、きのうとちょっと違うことをやってみようとかね。でも、ストレッチゾーンも行きすぎるとパニックゾーンになってしまうんです。いい先生や上司はどういう人なのかというと、ストレッチゾーンでの指示がめちゃくちゃ上手な人なんですよね。

- 土門:

-

今いる場所のちょっと先をやってごらん、みたいな。

- 兼松:

-

はい。いわゆる没頭状態である「フロー」もそういうときに起きます。できて当たり前なゾーンだと余裕すぎて集中できないけど、ちょっと挑戦するゾーンだとものすごく集中できる。そういう意味で、「強いて勉める」って言葉を捉えるといいんじゃないでしょうか。

自分は成長できると信じない限り、学びはない

- 兼松:

-

そして、その前提にあるのが「よきかな」です。

- 土門:

-

「よきかな」?

- 兼松:

-

セルフコンパッション……自分の弱さも含めてありのままを受け入れることです。失敗しても全部意味がある、という勉強家のマインドセットはその礎の上に成り立つと思うんです。

僕が京都精華大学の授業で大事にしているのは、「おもろいよ、みんな」って学生に言ってあげることなんです。「今まで頑張ったね。やっと自分を出せる場に来れたね!」って。そういう癒しの空間がまずは必要。傷ついている人にアンテナを立てなさいって言っても無理じゃないですか。

- 岩崎:

-

そうですよね。

- 兼松:

-

そして、「成長し続けなくちゃいけない」っていうプレッシャーも、かけすぎるとキツくなってきます。今、自分のバイオリズム的に成長すべき時期なのか、落ち着くべき時期なのか……その辺を知る必要もあると思う。人間って、47歳が人生の幸せのどん底だっていう説もありますしね。

簡単に言うと、生まれたときが一番ハッピーなんだけど、歳をとるにつれだんだんできないことが増えて、社会の現実を知って、子育ても介護も始まって、うわー大変だ、みたいになるのが47歳なんだとか。でもそこを過ぎたら悟りに向かっていくと。もう他に選択肢がない、この道で自分は生きていくしかないっていうことを知るから。つまり、「降りていく成長」っていうのもあるわけですよね。「スケールアップ」「スケールアウト」みたいに広げるだけじゃなく、解像度を深めていったり価値を深めていく「スケールディープ」っていう方向性もある。

実は僕にとってのこの10年が、スケールディープの期間だったんです。30歳になってフットワークの軽さが売りじゃなくなって、広げていくことよりも深めていくことに幸せを感じるようになりました。そういうプロセスも含めて、みなさんに感じてもらいながら勉強を楽しんでもらえたらなと思います。

トークイベントが終わり、わたしはこの日手渡された「勉強とは○○である」と空欄を設けられた紙に、自分も言葉を当てはめてみることにした。

勉強って、自分にとってはどういうことなんだろう? なぜ自分は勉強をするんだろう?

今日兼松さんの話を聞いて、「勉強」という言葉が「自ら強いて勉めること」なのであれば、自分がどんな想いをもって勉めようとしているのか、どこに向かおうとしているのか、ちゃんと言語化しておくべきだろうなと思った。それが定まれば、ますます勉強が楽しくなるような気がする。

考えた末に、私は「勉強とは、世界に恋することである」と書いた。世界に興味を持ち、心を開き、関わっていこうとすること。それが結果として「愛」になれば、私は何かを世界にたいしてフィードバックできるような気がするから。

それを見ていた岩崎くんが、「さすが物書きだ」と言った。

「岩崎くんにとっては、勉強って何なの?」と尋ねたら、彼は悩みに悩み抜いて、こんな言葉を書き付けた。

「勉強とは、雑でもよいものである」

それを見てわたしは「さすがマガザン編集長だ」と言った。

「勉強家宣言」というのは、そういうことなのかもしれないな、と思う。

自らにとって「勉強」とは何かを定義し、自分を未来へリードしていくこと。人に言われてやるものではなく、自分で自分に強いるものだからこそ、心のど真ん中に来る言葉を探し出して新たに定義づけすることが必要なのだろう。

そう考えると、壁に貼られた各人各様の「勉強家宣言」が、ひとりひとりの希望のように見えてくる。

あなたにとって、勉強とは何ですか?

この空間で、一緒に考えてみてほしい。