2018.04.30

特集 私小説『宿に小説家が居る。』共同編集者鼎談

小説を書く人、書かせる人、そして書かれる人。

2018年2月5日(月)からマガザンキョウトで始まった、特集 私小説『宿に小説家が居る。』がもうすぐ終わる。

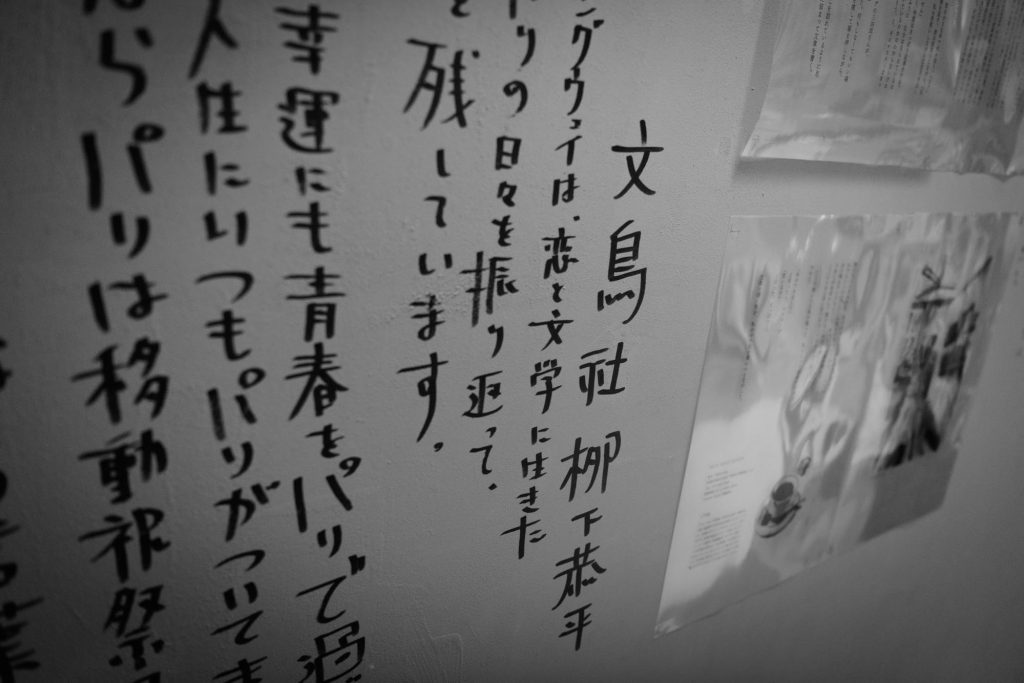

「小説家」とは、私のことだ。土門蘭、小説家、京都在住。昨年2月に、執筆中の小説の担当編集者である柳下恭平氏と、文鳥社という出版社を立ち上げた。

これまでにはライターとして、マガザンでの各特集の共同編集者を取材し、アーカイブ記事を執筆してきたけれど、今回は自分がマガザンと組んで特集をすることになった。しかもその内容が、自分がここで小説を書き続ける、というもの。

特別なイベントも開催しない、ただ「居る」、そして「書く」3ヶ月だった。

書いていたのは、ふたつの小説だ。

ひとつは、これまでに自分が書いてきた「長編小説」。本特集が始まる前にちょうど初稿を書き終わり、ここでは改稿をしていた。

もうひとつは、ここマガザンを舞台にした「日記小説」。マガザン、つまり宿で出会った人や起きた出来事を書く。宿に行かない日には宿に行かない日として、毎日書き続けた。

宿で書いているといつも、「これは不思議な特集だな」と思った。ここには「小説」がない。まだ私が書き終わっていないからだ。私は現在進行形で長編小説を産み出そうとしていて、その副産物として日記小説というもうひとつの作品を日々書き増やしている。その様を、ただ見せている。ここで。

「どんなふうに小説を書いているんですか?」

「日記小説って何ですか?」

そう聞かれることがたびたびあった。私は答えに詰まる。今、これが、それだからだ。

ここで私がしてきたことは、どのように人の心に残るのだろう。「宿に小説家が居た」事実は、どのようにマガザンという場所に残るのだろう。

私にはそれがわからないし、それを予想することもできない。

私ができることは、ただ小説を書くことでしかないからだ。

—

以下に記すのは、3月17日に行われた、マガザン編集長・岩崎達也と、文鳥社・柳下恭平、土門蘭による、特集の中間地点における鼎談です。

目次

そもそも「日記小説」とは何なのか?

- 柳下:

-

私小説特集も折り返し地点過ぎたけれど、前半はどれくらいの頻度でここに来てたの?

- 土門:

-

だいたい、週に2日かな。平日の月曜と木曜の午後にいる感じ。

- 岩崎:

-

見ていて思うけれど、小説の改稿、大変そうだね。

- 土門:

-

そうだね。やってみてから気づいたけど、ここではなかなか進まなくて(笑)。

- 柳下:

-

ははは。そしたらここでは何やってんの?

- 土門:

-

資料を読み込むインプットの作業が多いかな。でもだいたい、どなたかいらっしゃることが多いから、話をする時間が多い。

- 柳下:

-

この企画目当てで来られる方もいるの?

- 土門:

-

そうやね、半々かな。企画目当てで来てくださるのは、やっぱり私の知り合いが多い。その知り合いも、最近全然会ってなかったなっていう人のほうが多くて。これを機に会いに来てくれたりして。

- 岩崎:

-

僕の感覚としても半分くらいですね。あとの半分は「何かよくわからないけど、ふらっと来てみた」みたいな方で。

- 柳下:

-

「ここは今何をやっているんですか?」って聞かれたら、ちゃんと答えてるの? そういうトークは慣れた?

- 土門:

-

いや……やっぱりまだ答えに詰まる。

- 柳下・岩崎:

-

(笑)

- 岩崎:

-

まあ、僕もやっぱり答えには詰まりますよ。どう説明すればいいのか、ちょっと難しいからね。

- 土門:

-

実験的な試みですよね。無名の小説家がただここに座って小説を書いているって。それも「日記小説」っていう。

- 柳下:

-

この企画が始まってから思ったんですけど、改めて考えると「日記小説」って変な言葉だなって思ったんですよ。「日記文学」は聞いたことがあるけれど「日記小説」って聞いたことがない。

いちばん最初に思いついたのは紀貫之の『土佐日記』で、あれは男が女のふりをして書く「日記小説」だと思ったんですね。でもそれ以外に、「日記小説」って言葉で思いつくのがあまりないなって思って。

- 土門:

-

うん。私も「日記小説って何だろう?」って思いながらずっと書いているの。単なる「日記」とは何が違うんだろう? って。

この間ね、ここに取材に来られた方がいて、その方に「ここを舞台にした小説を書いています」と言ったら、「ここで殺人事件とかが起きるんですか?」って聞かれたのね。

- 柳下:

-

へー、おもしろい。

- 土門:

-

多分推理小説か、エンターテインメント小説かを想像されたんだと思うんだけど。それで「いえ、事件は何も起きないんです。ここでの日常を描く、日記小説なんですよ」って言ったら、ちょっとよくわからないなというふうだった。でも確かに、わからないよねって思った。「日記」とは何が違うのかっていう。

- 柳下:

-

でも、土門さんが今書いているのはやっぱり「日記小説」だよ。

- 岩崎:

-

日記小説を読むようになってから、『きょうのできごと』っていう行定勲監督の映画を思い出したんですよ。あれを観たとき、とても衝撃を受けたんですよね。ただただ、今日起こったことが映画で垂れ流されているように見えて。盛り上がりもないし、おちもない。本当に普通の日常なんです。

でも、あの映画をどうして最後までずっと観てしまうんだろうって不思議に思っていて。どうして多くの人に、この映画が受け入れられるんだろうって。それを思い出しましたね。

- 柳下:

-

この日記小説も、評判いいよ。君の書く日記小説を読んでいる人が、「すごくおもしろい」って言っているのをいっぱい聞く。一度書かれた人が、「今度また書かれにいきます」って言っているのも聞くし。

- 土門:

-

そうなのね。それならよかった……。この間ね、日記小説に出た人からメッセージをもらったんだよね。「小説って基本的に、筋を見通して書いているものだろうから、土門さんが日記小説の中に私を書いてくれたことで、何か未来への布石がその文章にひそんでいる・隠れているんじゃないかって不思議な気分になります」って。

- 柳下:

-

なるほど。

- 土門:

-

「その文章を読み返す未来の自分に思いを馳せて、少し前向きになれる」って。彼女はその時辛いことがあって落ち込んでここに来ていたから、ますますそう思ったのかもしれないけれど。

小説は美しいものなので、配慮は存在しない

- 岩崎:

-

この企画の概要を知っている人は、「いい感じに自分も小説に出たい」っていう感じで来られるんですよね。そういう期待が、来られた方から垣間見えるっていうか。

- 柳下:

-

でもこの子が、一切その期待に応えないっていうね!

- 岩崎:

-

そうそう(笑)。

- 柳下:

-

やっぱり日記小説って、似顔絵に似ているなって思っているんですよ。似顔絵を描かれる人も、「こんなふうに描いてください」って言わないじゃないですか。できあがった絵を見て、「こうなったんだ」っていう感じで。それがおもしろいというのはありますよね。

- 岩崎:

-

確かに。あと、土門さんって意外にそういう期待とか無視するんやなって思った。容赦なくスパーンって切られている人もいるし、かと思えば、手厚く書かれている人もいるし。

- 土門:

-

ああ……。これもね、さきほどの方からメッセージでもらったことなんですけど「日記小説を書くのは大変だろうなぁって思います」って言われたのね。「マガザンに来る人から、自分はどんなふうに書かれるんだろうって期待を感じるだろうし、それを慮りながら取捨選択する土門さんもいると思うから」って。

でも実際は、どんなふうに書かれるんだろうって楽しみにしてくださっているのをわかっているのに、私が一行で終わらせてしまったりすることもあるんですよ。だからやっぱり私は、配慮をほとんどしていないんだと思います。

- 柳下:

-

配慮、してないよね。

- 土門:

-

うん。もちろん、みんなの期待に応えたいっていう気持ちはあるんですよ。わざわざ来てくださった方に「何だ土門さん、全然良く書いてくれていないじゃん」ってがっかりさせたくないって思うし。だけど、やっぱりこれは日記「小説」だから。小説は美しいものなので、そこに私がどう思われたいという欲とか、人間関係のしがらみだとかは、一切いらないんだと思う。だからあえて、配慮をしないようにしているというか。

- 柳下:

-

この日記小説では、岩崎くんの立ち位置だけ特殊なんだよね。不在でもよく出てくる。例えば、「このあまったおまんじゅうは、あとで岩崎くんに食べさせよう」とかね(笑)。宿の主だから当たり前なのかもしれないけれど。

- 土門:

-

それはここのオーナーだから土門さんの配慮が……。

- 柳下:

-

いや、それはないですね。

- 土門:

-

うん、ない。オーナーであることへの配慮は全然ない。本当に書きたいから書いているだけで。

- 柳下:

-

そして、岩崎くんの描写に対する配慮もないよね。良く書こうとかっていうのが全然ない。写実主義。

- 土門:

-

うん、写実主義でいこうっていうのは思ってますね。「ない」ものを「ある」ように書くんではなくて、自分が本当に「今日はここが美しかったな」「この部分がよかったな」っていうところを、切り取っている感じ。

- 柳下:

-

彼女のフィルターで切られた描写だから、主観なんですよね。

- 土門:

-

最近よく、主観について考えるんですよ。今、フィクションの長編を書きながら、資料としてノンフィクションの文献を読むことが多くて、フィクションとノンフィクションを行ったり来たりしているんですけどね。そうするうちに思ったのが、フィクションとノンフィクションで、主観のあり方が違うんだなってことだったんです。

フィクションって、主観が気体みたいになって、作品全体を覆っているような感じなんですよ。その気体が何色なのか、どんなにおいなのか、どんな密度なのかで、作品の質が変わってくる。逆にノンフィクションはどうかというと、事実がそのまま書かれているなかに、時折筆者の主観が固体みたいにごりっと入る時があるんですね。「このように彼は言ったが、私はそれを話半分で聞いていた」みたいに。その主観のあり方の違いを、ここ最近考えていたんです。

じゃあ、私は今マガザンで何を書いているかというと、「小説」であって「ドキュメンタリー」ではない。そうすると主観のあり方としては気体のほうだなって思って。この宿の日常を、私の主観で覆う感じ。

となると、その気体のような主観を、ちゃんときれいな状態にしておかないとって思ったんです。期待に応えたいとか、良く思われたいとか、そういう欲が入ると、気体のような主観が濁ってしまう。だからそれをいかに濾過してきれいな状態にするのかが大事だなって思っています。それが配慮をしないという状態に繋がっているのだと思う。

- 柳下:

-

うん。だから僕も、全然良いように書かれないんですよね。

- 岩崎:

-

そうですか? 優しさの中にこわさのある、敏腕編集者として描かれているように見えますけど。

- 柳下:

-

いや、そういうふうにも書かれていない。

- 土門:

-

え、ほんま?

- 柳下:

-

「ほんま?」って……いつもすれ違うよね、この会話。まあ、もう諦めているけれどね。君に良く書かれることは。

- 土門:

-

(笑)でもね、私、岩崎くんと柳下さんのことは書いていておもしろいなって思いますよ。これまでライターとしてインタビューを何度もやってきたんですけど、そのときいつも思うのは、その人がどんな仕事をやっているかよりも、その人が普段どんなふうにものを考えたり感じたりするのかを書きたくなるんですね。だから、パブリックではなく、プライベートなその人を書きたいというか。

柳下さんも岩崎くんも、まわりから見たら「あの店を作った人か」とか「最近あんなプロジェクトをやった人か」とか、そんな認識のされ方だと思うんですよ。もちろんそれもお二人の側面だと思うんですけど、そっちじゃない、普段光の当たらない、私にしか見えないところを書きたいんですね。

岩崎くんとか、「仕事できそう」ってイメージなのに、一緒に過ごしていると「いっつもお腹空かせてる人やな」って思うし(笑)。

- 岩崎:

-

うん……そうなんですよ。高校のときから常にお腹は空いている。

- 土門:

-

「禁断のおやつやな……」とか言って、よくカップラーメン食べてるしね。そんな頻発するなら「禁断」でもなんでもないよ、って思うんですけど(笑)。

- 柳下:

-

変な言い方ですけど、僕は直接会う岩崎くんよりも、土門さんの書く岩崎くんのほうが好きなんですよ。岩崎くんは土門さんの文章でまわりの好感度が上がっていると思う。

- 岩崎:

-

ほんまですか(笑)。柳下さんも上がっていると思いますよ。僕自身、これまで何度か柳下さんと話す機会があったけれど、土門さんを通して見た柳下さんを知ることができる。土門さんは柳下さんのことを信頼しているんやなっていう関係性も見えますしね。それがあってのこわさとか優しさだとか思うから。

- 土門:

-

私にしか見えないところを書こうとしたら、関係性は描かれちゃうよね。自然に。

- 柳下:

-

そうか……。ごめんね、これまでブツブツ言って。

- 土門:

-

いや(笑)、私はこれまで誰かに書かれたことがないから、書かれる方の気持ちがわからなくて。それもあって、何の配慮もせずに書いているんだと思うなあ。

- 柳下:

-

僕はこの日記小説って、小説を書いてみたい人がやると訓練としていいのかなって思いましたね。そして大事なのは、時間を決めて書くこと。たとえば20分とかね。時間をかければその分いいものができると思うんですけど、それだと毎日続かないし、むらがでるのでね。

これ、土門さんに面と向かって言うのは初めてなんですけど、日記小説を広めるっていう目的で言わせてもらうと、やっぱり毎日書いているから、いい時とそうでもない時があるんです。手を抜いたなっていうのは思わないんですけど、今日は本当に忙しかったんだろうな、時間がとれなかったんだろうな、とかはやっぱりわかる。

ただ、「書くことがなかったんだろうな」ってことはないんです。彼女はシーンが描ける人だから、絵の前の情景を描写すればそれが小説になるのでね。ただ、自分の気持ちの乗りようで、フォーカスが合ったときは決まるけれど、それがぶれぶれになるとクオリティが下がるっていう、きっとそんな感じなんだろうなって。

- 土門:

-

うん、そんな感じ。

- 柳下:

-

乗ってるときって、最後がしっかりと落ち着くんですよね。たとえばこの日の日記小説の、最後の一文「彼女の旅は、しまちゃんの言葉で幸運の色を帯びる」とかね。

自分の主観のフォーカスが決まるときって、やっぱり自分のなかに「何を書こう」っていうのが決まっているから書けるんだと思うんですよ。日記小説は、その小さな訓練になると思いますね。

小説家と編集者の緊密な関係

- 岩崎:

-

もし「ここで出会った人や起こったことをブログに書きます」っていう言い方だったら、みんなまあ、髪型を多少整えてから来る、くらいの感じだったと思うんですよ。でも小説っていうと、ネクタイきゅっと締めてくるみたいな感じがして。やっぱり「小説」っていうのはパワーを持っているんだなって思いましたね。

ここに来られる外国の方にもよく尋ねられるんですよ。「Are you a novelist?」って、嬉しそうに。そのたび、小説家って特別な肩書きなんやなって思う。神格化、って言うと言い過ぎかもしれへんけど。

- 柳下:

-

まず、小説家が生息しているのをあまり見たことがないよね。

- 岩崎:

-

ですね。どうなんですか? 「小説家」って呼ばれるのは。

- 土門:

-

いや、全然慣れないですよ。でも小説を書いているから「小説家」なんだろうな、と。自己紹介のときにここにある本『100年後あなたもわたしもいない日に』を手渡すことがあるんだけどは、これは短歌の本だから、「ああ小説を渡すことができたらいいな」っていうのは、思います。

- 岩崎:

-

長編のほうはどうなの? 根詰めてやってるの?

- 土門:

-

今は、一旦手を止めているところですね。長編のことを大まかに説明すると、舞台は朝鮮半島で、そこにいる五人の女が主人公なの。この特集が始まる少し前に初稿を書き終えて、特集が始まるタイミングで、ここで改稿を始めたんです。

全体は5章で成り立っているんだけど、そのうちの1章をこの間、一旦改稿し終えて。それを柳下さんに読んでもらったら、彼が「ずっと言おうとしていたんだけれど、舞台は本当にここなのかな」って言ったんですよ。

- 岩崎:

-

ほほう。

- 土門:

-

「舞台は呉なんじゃないかな」と。広島の呉。私の故郷ですね。そう言われたときに、「あ、そうかもしれない」ってすっと入ってきたのよね。多分、柳下さんはそれを言うのにすごく気を遣ってくれていて、入念に機を見計らっていたんじゃないかと思うんだけど。

- 柳下:

-

うん、そう。正確には、全5章の初稿を書き終わって、改稿をしている途中か後に言おうと思っていたんですね。編集が変なことを決め付けると、作品の勢いが殺されてしまうので、自分の仮説をずっと疑ってきたんですけど、でも何度読んでも印象が変わらないから、やはり仮説は正しいかもしれないなって思ったんです。「これはやっぱり、舞台と登場人物の国籍は別にあるのかもしれない」って。

- 土門:

-

うん、舞台が変わると、国籍も変わってくるからね。日本人なのか、韓国人なのか、それともまた別なのかを、考え直さなければならない。

- 岩崎:

-

土台から見直さないかっていう提案だったんですね。

- 柳下:

-

それを言うのにドンピシャなタイミングをずっと待っていました。刺すからには本気で刺さるタイミングに言わないといけないのでね。

- 土門:

-

そのときね、書き直す労力への不安よりも、「あ、もっとジャンプできそう」っていう喜びの方が大きかったんですよね。それが自分の中に感じられて、すごく嬉しかった。これは柳下さんの言う通り、舞台を変更すべきだなって思いました。

そうしたらほとんど同時に、違う方から「故郷の呉を舞台にした文章を書きませんか」って仕事の依頼メールが来たんですよ。それを見たときにはもう「ああ流れに逆らわないでみよう」って思いましたね。

- 柳下:

-

その翌日に、ここに君のファンの方が来られたんだよね。

- 土門:

-

そうそう。『100年後あなたもわたしもいない日に』を大阪のblackbird booksさんっていう本屋さんがたくさん売ってくださっているんだけど、そこで買われた方がわざわざ私に会いに京都まで来てくださったのね。すごく感動しました、っておっしゃって。

それで「小説も読んでもらえるように頑張って書きますね」と言ったら、「いやもう、本当に頑張らないとだめですよ」って力強く言われたんです。「きっとすごくいい作品が生まれるから、並大抵の努力ではだめだと思います」って。

それは前の日、柳下さんにも言われたことだったから、「多分これは本当に神様が私に言ってくれているんだな」って思いましたね。それですぐに土日を使って、呉市にも帰ってきて。

- 岩崎:

-

そう言えば、最近帰ってたよね。

- 土門:

-

うん。舞台となるであろう場所を歩いてみたり、現地の図書館で呉の歴史を調べてみたりね。司書の方もすごく良い方で、私のために一所懸命資料を探してくれたりして。ああ、本当に頑張らないとなってつくづく思いました。

- 柳下:

-

うん、とても楽しみ。

- 土門:

-

私ね、編集者さんと組んで小説を書くのってこれが初めてで。これまでに100枚程度の作品を3つ書いたのだけど、そのどれもひとりで書いていて、ほとんど誰にも読んでもらってないんですね。

- 岩崎:

-

そうなんや。

- 土門:

-

うん。で、一緒に書き始めてみて、「ひとりで書くのとは全然違うな」ってすごく驚いた。柳下さんは、編集者の仕事っていうのは「とにかく作家に書かせること」だと言うの。とにかくどうしたら私が書けるようになるのかしか考えていない。だから、なぜ書けないのかを考えてくれたり、書けなくしている要素を排除してくれたりするのね。

それともうひとつの仕事が「本当は何を書きたいのか」を考えることで。私が今こうして書いているもののもっと先の方で、私は「何を書きたいのか」を考えながら読んでくれているなってすごく思う。

だから、小説を書いているうちにひとりでは行ったことのない遠い場所に連れていってもらっている気がするし、すごく自分の中の核に近づいているような気もする。実は自分の中の核という場所が、もっとも遠い場所なのかもしれないっていうことを、編集者と小説を書き始めてから実感するようになった。

- 岩崎:

-

なるほど。

- 土門:

-

でもそれはつまり、編集者の作家に対する影響ってものすごく大きいってことなんですよ。だから、この絶妙で緊密なバランスを保持しないといけない。何て言うのかな……さっきも言った「主観」の話だけれど、簡単にそれが濁るんです。たとえば、編集者に褒められたい、喜んでほしい……ものすごく近い距離にいる人だからこそ、とても強くそう思ってしまうんですね。でもそうなると、作品が本当に私が書きたかったものではなくなるから、柳下さんはそこをすごく気をつけてくれているのだろうなと思いますね。

ずっとずっと柳下さんが、空気清浄機をごーーーって回してくれている感じかな(笑)。気体のような主観が、濁ってしまわないように。私自身もそこはずっときれいに保っておかないとって、強く思いますね。

小説家が居た残り香を手渡せたら

- 土門:

-

だから今は改稿は一旦止まっていて、もう一度舞台と登場人物の設定を明らかにしていく作業をしているっていうところかな。

- 岩崎:

-

そうなのね、早く読みたいな。

- 柳下:

-

うん、楽しみ。岩崎くんにもぜひ読んでほしい。

- 岩崎:

-

刊行の目処ってあるんですか?

- 柳下:

-

あります。……今年のどこかです!

- 岩崎:

-

(笑)。

- 柳下:

-

一応、僕の中の〆切が7月末。それまでに耳を揃えてトントンってしたいなって思ってます。まあ、書き始めたら流れに乗れると思うんで。

- 岩崎:

-

そのときにはここで小さな刊行パーティでも。

- 土門:

-

わ、嬉しい。ありがとう。

- 柳下:

-

もともと僕たちが文鳥社っていう出版社を作ったのも、作ったときの熱を冷まさないままに、自分たちで本を売っていきたいっていうのがあったからなんですよね。で、最初の作品が、社員である土門さんの歌集にたまたまなったんですけど。

今度できる小説も、自分たちで売るのも楽しそうだなと思うし、どこかの出版社に持ち込むのでもいいかなとは思うので。いろいろ考えてはいます。

- 岩崎:

-

ちなみに、この企画自体は4月末で終わりますけど、これまで書いてきた日記小説は本にする予定はないんですか?

- 柳下:

-

うん、紙になるのもいいなって思っているけれど、まずは全体の分量を見てからですね。何かこう、「小説家が居た」っていう空気感を残したいなって思っていて。小説家が居た成果物として本ができたんじゃなくて、居たことの体験も含めて本にできたらっていうのは思っていて。それを匂わせる何か、たとえば写真でもいいけれど、そういうのを表周りに使うだけでイメージが出るのかな、みたいな。

- 岩崎:

-

いいですね。ここは雑誌を空間にした場所なので、マガザン初の紙媒体としてもらってもいいかなあって思っています。そこまでいけたらおもしろいですね。

ここ、もうすぐ2年経つんですけど、続けていくうちに、前の企画の記憶がこの場所に残っていっているのを感じるんですよね。たとえば、カジカジがやっているんですよねとか、美術家さんがやっているんですよねとか、よくお客さんに、前の企画のお話をされるんです。単に告知が広まっていないのもあるけれど、そういう残り香みたいなのがあるみたいで。

- 柳下:

-

ああ、それはおもしろいですね。

- 岩崎:

-

だから「宿に小説家が居る」っていう企画が、どういうふうの残っていくのかも楽しみなんです。「小説家がいるんですよね?」って来られたお客様に、「今は居ないんですけど」って言いながら、この日記小説を手渡せたら素敵ですよね。