2018.03.30

共同編集者座談会・特集

私小説『宿に小説家が居る。』

- Credit :

- 取材・編集・ライティング・撮影 / もてスリム

これは、2018年2月5日(月)に行われた座談会の記事です。

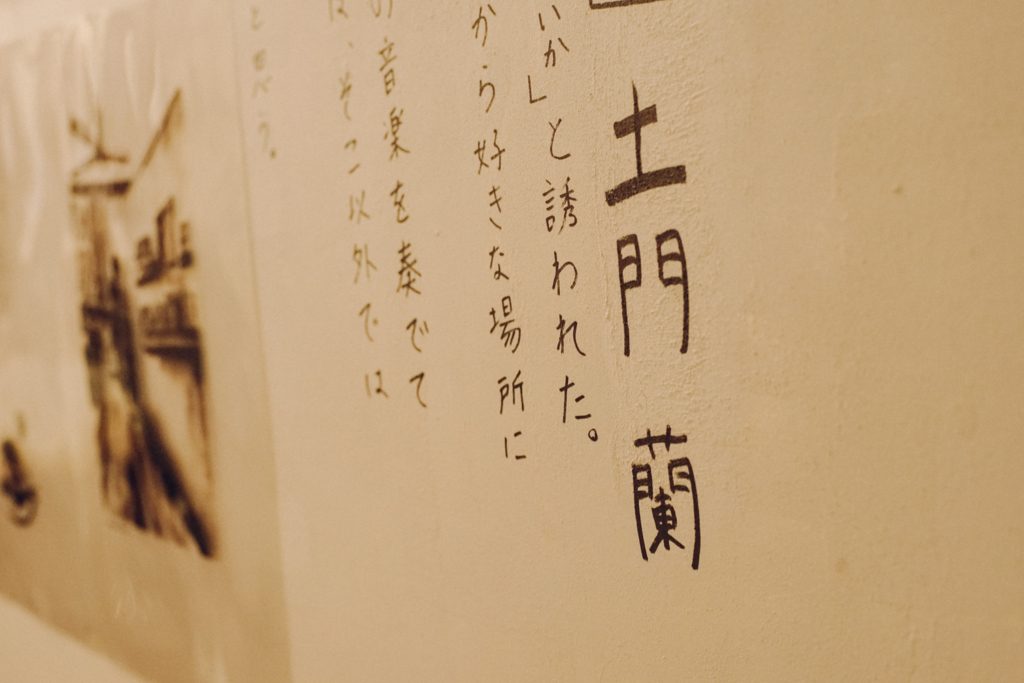

宿の主人であるマガザンキョウトの岩崎達也くん、文鳥社の柳下恭平・土門蘭、そしてマガザンキョウトのデザイナーであり、文鳥社の処女作『100年後あなたもわたしもいない日に』のデザイナーでもある岸本敬子さんの4人で、マガザンと文鳥社の出会いから、マガザン×文鳥社特集「私小説『宿に小説家がいる』」にいたるまでの、いろいろな話をしました。

取材・執筆・撮影をしてくださったのは、宿滞在1日めに訪問してくださった、編集者 / ライターのもてスリムさん。

ふらりと立ち寄った場所でまさか座談会をまとめることになろうとは思ってもみなかったと思いますが、快諾してしかもこんなにすばらしい記事にまとめてくださり、心より感謝申し上げます。

(文鳥社・土門)

目次

座談会・特集 私小説『宿に小説家が居る。』

マガザンキョウトでは、新しい「特集」が始まるたび、マガザンキョウトの「編集長」である岩崎達也さんと「共同編集者」のインタビューが公開されている。岩崎さんと共同編集者の出会いから特集の意図に至るまで深く掘り下げてゆくインタビューを毎回構成しているのは、京都在住のライター・土門蘭さん。

2月5日から始まった新たな特集『宿に小説家が居る。』の共同編集を行う「文鳥社」は、その土門さんが鴎来堂/かもめブックスの代表を務める柳下恭平さんと2017年に立ち上げた出版社だ。今回の特集では「作家」の土門さんがマガザンキョウトに滞在し小説を執筆するのだという。

したがって、いつもインタビューの構成をしていた土門さんは、今回構成される側に回ってしまったわけだ。じゃあ、誰が記事の構成をすればいいのだろうか……ということで、インタビュー収録の場に居合わせたぼくがその役を務めることになったのである。

たまたま東京から京都を訪れていたぼくは、友人からマガザンキョウトという場所がいま面白いらしいのだと教えられた。Instagramでマガザンキョウトのページを開いてみると、そこに書かれていたのは「文鳥社」という見覚えのある名前。この会社を立ち上げた柳下さんとは東京で知り合い、数カ月に一度会うくらいの関係が続いていた。年上の友達とも言えるし偉大なる先輩とも言える、不思議な存在だ。一緒に文鳥社を立ち上げた土門さんに会ったことはなかったが、SNSを通じてその存在は知っていて、今日から滞在制作が始まるようだしこの機会に挨拶でもしようかと思ってマガザンキョウトに向かってみることにしたのだった。

二条城前駅で電車を下りて、堀川通に沿って北上し、住宅地をかき分けてマガザンキョウトにたどり着く。建物の中を覗き込むとそこには土門さんが座っていて、その隣には柳下さんの姿があった。どう声をかければいいのかわからず外から視線を送っていると、土門さんがぼくの姿に気がついてアッと声を上げるのが見えた。続いてぼくに気がついた柳下さんが驚いて飛び上がる。扉を開けて、ふたりが外に出てくる。東京にいるはずのぼくが目の前にいることにふたりは動揺しているようだった。

建物の中に入り、コーヒーを飲みながら柳下さんや土門さんの姿を眺めていると、おもむろに打合せが始まった。どうやらマガザンキョウトのブログで公開するインタビューを収録しようとしているらしい。そういうわけで、話は冒頭に戻る。たまたまその場に居合わせたぼくが記事の構成を担当することになり、岩崎さん、柳下さん、土門さん、そして昨年土門さんが文鳥社から出した歌集『100年後あなたもわたしもいない日に』のデザインを担当した岸本敬子さんによるトークが始まったのだ。

「宿」に「小説家」がたどり着くまで

- 柳下:

-

今回の特集は、岩崎くんの勘がすごいと思ってて。声をかけられたのが、自分たちで出版社をつくろうかと話していた直後くらいだったんですよ。それが結果として文鳥社になって。たしかバレンタインデーくらいの時期だったと思う。

- 土門:

-

そうそう。1年後やねそこから。岩崎くんと柳下さんはどうして知り合ったんだっけ?

- 岩崎:

-

飲み会に行ったら居たんですよ。

- 柳下:

-

そうか。敬子ちゃんもそのときいたよね?

- 岸本:

-

わたしもいた。アヒージョとかの店で。

- 土門:

-

「柳下さんも壁コラムを書くことになった」って岩崎くんから聞いたときに、わたしも「柳下さんに編集についてもらって小説を書くことになったよ」って言ったんだっけ。それで「柳下さんも蘭ちゃんも本好きだから、ここで本特集やらない?」って声をかけてもらったんだと思う。

- 岩崎:

-

そんな気がする。

- 土門:

-

その後に文鳥社が生まれたんだよね。

- 柳下:

-

そもそも壁コラムはなんで土門さんに頼んだの?

- 柳下:

-

なんでぼくも書くことになったんでしたっけ?

- 岩崎:

-

その飲み会のときですよ。そのままマガザンに泊まってくださったから。その案内中に勢いでお願いして、これも何かの縁かなと。

- 柳下:

-

あーそうか、徐々に思い出してきた。でも今回はすごくいいタイミングだなと。土門さんの小説の初稿があがったのも一昨日くらいだったし。

- 岩崎:

-

マガザンでの「私小説」特集に間に合わせるように意識してたんですか?

- 土門:

-

意識してなかった。

- 柳下:

-

願掛けでビールを絶ってたから、早くビールを飲みたくて(笑)。

- 土門:

-

去年の1月に書き始めたから、半年で原稿を上げたいなって。でも、夏を過ぎ秋を過ぎ年末年始を過ぎ……。

- 岩崎:

-

意外と遅筆なんやね。

- 土門:

-

ダブルワークもしていたし子どもが生まれたばっかりだったから、自分のなかではようやったなと思ってるんだけど。こんなこと言ったら怒られるかもしんない(笑)。

- 柳下:

-

怒んないよ別に(笑)。

- 岩崎:

-

恐れてるよねなんか。柳下さんを編集者として見る瞬間あるよね(笑)。

インタビューが行われたのはマガザンキョウト1階につくられた畳のスペースで、ここで土門さんは執筆を行うことになるらしい。スペースの中央に置かれたこたつは、今回の特集のためにわざわざ持ち込んだものだそうだ。年季の入ったこたつは電源ケーブルがだいぶ劣化していて、交換が必要そうだった。柳下さんと岩崎さんは比較的最近知り合ったようだけれど、前から友達だったかのような、和気あいあいとした雰囲気でお互いに話している。

自分ひとりの部屋

- 柳下:

-

バージニア・ウルフが女性について書いた「自分ひとりの部屋」っていう文章があって、「女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分一人の部屋を持たねばならない」と序文で書いてるんです。それはすごくわかるなと思って。大事なのは「自分ひとりの部屋」なんですよ。自分だけの切り離された時間みたいなものは、男性の方がとりやすい気がする。そういうジェンダー的な問題も絡んで、(土門さんは)まとまった可処分時間がとりづらい時期だったんだろうなとは思う。

- 土門:

-

そういう時期に丸太町の駅にNICE SHOT COFFEEができて、あそこで書くようになった。家で書けないんだなってことがわかって。自分ひとりの部屋って感じでそこに入り浸って書いていて。

- 柳下:

-

作家さんでもデザイナーでも、自分の家がオフィスでもイケる人とイケない人がいて、作家さんはイケない人が多い気がしますね。リズムはつくりやすいけど、さぼっちゃうというか。ぼくの場合はかもめブックスがあって鴎来堂があってっていくつかある方が得意だから。

- 岩崎:

-

ぼくもそうですね。ここ、家、その他。文豪も締め切りが近づいて篭もらなきゃいけないから旅館とかに行くんだなと今回の特集で調べてみて気づいて。ずっと篭もってるわけじゃないんだなと。

- 土門:

-

そういうふうに小説を書き始めたときに、柳下さんとコーヒーを飲んでいて、出版社をつくりたいんだよねという話になって。いま出版って自転車操業じゃない? 大量につくって注文もらって返品される前にまたつくってみたいな。そうなると暮らすために本をつくることになるから、そうじゃなくて自分たちが本当につくりたい本をつくって、自分たちの手でちゃんと売っていきたいなと。

- 柳下:

-

東京だけが出版ではないなと思って。これだけの流通のインフラがあるんだから色々なとこでできそうだなと思って京都でやろうかなと。

- 土門:

-

それで「君は本をつくろうと思ったことはないのか?」って聞かれたのね。

- 柳下:

-

もうちょっと柔らかく聞いてると思うけどね(笑)。最近恐れすぎてない?

ミイラ取りがミイラに

- 土門:

-

そのときに思い出したのが、短歌を詠んでいる大学時代の友達のことで。その子はコダニっていうんだけど、とても才能のある人だから、コダニの歌集をつくりたいと思ったの。ただ第1歌集がちょうど出るところだったから次のをつくるまで時間がすごくかかりそうで、じゃあ待つ間に別の歌集をつくろうと。それで誰の短歌を編もうかと考えたときに、自分で短歌を詠んでみようかと思って。

- 岩崎:

-

ミイラ取りがミイラになったような話やね(笑)。

- 柳下:

-

小説って言ってみたらフルマラソンみたいなもので、それと短歌っていう一日一首書けば一度完結するものは相性がいいと思うんですよ。彼女が長い小説を書いているときに、短歌をつくるのはすごくいい行為だなと思って。

- 土門:

-

ほんとにそれは書き始めてから気づいた。小説書いていて先が見えなくて孤独だなと思ったときに、ひとつ短歌をつくったら作品として見てもらえるのかと思ったらすごくそこで救われた気分になって。

- 柳下:

-

小説を「ストーリー」「キャラクター」「シーン」に因数分解するとしたら、土門さんはすごくシーンを描くのがうまい。だからもう少しストーリーとキャラクターのバランスをとった方が長い文体になりえるんですね。今回は長い小説になりそうだったから、初稿ではシーンよりストーリーやキャラクターを書いてもらおうと思ったんです。短歌ってシーンを描くのにすごくいいから、自分が小説で描けなかったシーンが短歌に出てきてるんじゃないかなと。中島敦でも星新一でも、短いものでしか生まれない文学もあったとして、たとえばタイプライターの歴史がそうなんですけど、ロシアの文学ってタイプライターがなかったら生まれなかったものもあると思っていて。万年筆だけじゃ書けない長い文体がある。

- 岩崎:

-

土門さんは何で書いてるんですか?

- 土門:

-

元々わたしはノートに書いて清書をパソコンでやる感じだったんだけど、まずは主人公5人の色を教えてほしいと柳下さんに言われて。オレンジとか紫とか言ってたら、その色のノートを用意してくれたの。で、ある人がオレンジだったらオレンジのノートに書いてみたらどうかと言われて。そこから書き始めて、手が追いつかなくなったらパソコンに切り替えてた。

- 岩崎:

-

そういうところも今回楽しみにしていたところで。いまの時代の小説家はどんなデバイスで仕上げていくんだろうなと。

ここで土門さんがおもむろに「じゃあ、この特集の話する?」と口にする。はたから見ていて面白いのは、作家であるはずの土門さんがときおりライターに姿を変えることだ。ライターの土門さんはこの記事の構成を気にしてか、トークの軌道修正を行なってくれる。「このあとまとめどうするんだろうと思って」。土門さんに感謝しつつ、ぼくもここで章を変えようと思う。といっても、特集の話にはならず歌集の話が続くのだけれど。

3人の土門蘭

- 岩崎:

-

これが文鳥社の処女作ですよね?

- 土門:

-

文鳥社としてもそうだし、土門蘭としてもそうだし。計算したらいま1,000部くらい売れていて。しかも営業していないんですよね。つくりましたってブログとかインスタにあげてたら本屋さんから連絡をいただいたり、ツイッターで見たんですとか言われたり。

- 岸本:

-

ちゃんとPOPもつくってもらってますよね。

- 岩崎:

-

初期衝動の塊ですよね。エネルギーに満ち満ちている。

- 土門:

-

マユミさんと敬子さんと4人でつくって、熱量が下がらないってすごいなと。企画会議が一番熱量高くないといけないじゃん。そこで高くないものはあとから上がらないからそこでどれだけ熱量が高いかどうかだって話は柳下さんとしてて、ほんとにそのとおりだなと思ってたの。でも、制作しはじめたらなかなか熱が落ちないなと思いながら走りぬいて、3カ月で。

- 柳下:

-

もうちょっと長かった気がするけど、それくらいか。8月くらいからやっていたイメージがあって、そのとき90首くらいだったと思うんだよね。

- 岸本:

-

絵もできあがってる状態から話をもらって、順番を入れ替えるところから始まった。土門さんの短歌が面白くて、全部柳下さんと読んでいって、「3人の土門さんがいるぞ」みたいな(笑)。超混ざってたんですよね。

- 柳下:

-

一回時系列で並べて、テイストで変えたらどうなるとか試してて。

- 岸本:

-

最初は読みづらかったんですよね。3人の土門さんがサンドイッチみたいになっていて。

- 土門:

-

なんだっけ、「ダークファンタジー」?

- 岸本:

-

「女」の土門さんと「母」の土門さんと、「ダークファンタジー」。

- 柳下:

-

最後の最後に「100年後」を配置して、タイトルをつけたんだよね。

- 岸本:

-

最初にするか最後にするか迷いましたね。

- 柳下:

-

タイトルから一切見えてないから、惹かれて買った人が最後に下の句を見るみたいな。

- 土門:

-

タイトル買いをしましたって話はよく聞く。意外と男性がすごく読んでくれて、感想くれるのも圧倒的に男性が多いんですよ。この前は「土門さんはロックですね」と言われて。たとえば松本隆から堀込高樹、向井修徳とかに繋がる日本のロック感に、世界を愛でる女性の感覚が混ざり合った感じがしましたと言われたんです。3つのわたしがいると言っていたけど、少女と女と母がごちゃっと入ってるから、男性には面白いのかなと思って。

- 柳下:

-

父性と男性性は案外一緒のときあるからね。母性と女性性は別物だと思うし

「こんにちはー」。声のする方に目をやると、入り口にお客さんが立っていた。中央に立っている男の人が着ているジャンパーの黄色が目に眩しい。すっかり忘れていたが、いまマガザンキョウトは通常営業中で――「営業中」という表現が正しいのかもわからないのだけれど――この空間は街に向かっていまも開かれているのだった。岩崎さんがお客さんに挨拶し、お客さんは2階の様子が気になるのか階段で上にあがっていった。開かれた環境で執筆することは、小説に一体どんな影響を与えるのだろうかと思っていると、柳下さんがこの小説は「幸せ」なのだと話し始める。

小説にとって幸せな特集

- 土門:

-

いまライター土門蘭が出てきたんだけど、『宿に小説家が居る。』とはいえまだ無名な土門蘭で、歌集しか出していなくて、処女作を書いてる途中じゃないですか。それでもこの企画で、ふたりとも楽しそうだから嬉しかったんだけど、大丈夫なのかな。ってライターの土門さんが言ってる。おふたりはどういうところが面白いんですか?って。

- 柳下:

-

そのまんまじゃない? ぼくからしたらWIN-WIN-WIN-WINくらいで、改稿の作業をオープンにする必要はないけど、その時期ここで改稿したんですよっていう小説はなんて幸せな小説なんだろうと。

- 土門:

-

ほんとにそう。

- 柳下:

-

そういうのがひとつでもあるのはいいことだし、京都にも紐付いてるし。結婚式やるときは3年後なくなっちゃうとかじゃなくて、ずっと残る場所で、お父さんここで結婚したんだぞって方がいいじゃない。それに尽きるかな。ぼくにとっても読めるから嬉しいし、君にとっても書けるからいいし。マガザンとしても特集になるし。それが次の世代に残ったときにあーここかーとなったらいいなと。

- 岩崎:

-

ぼく個人としては景色とか様子を単純に見てみたい。生々しく近くで見れるのは贅沢なことやと思うし。いままでの特集もそういう要素はあって、たとえばvouの川良くんがどういう順番で空間を組み立ててていくのかとか。あとはマガザンの編集という観点でいうと、ゼロイチのものをフックアップできる機会も貴重で。みんなやりたいことだと思うんですよね。だからそれを補ってあまりあるわけですよ、土門蘭の無名さは。

- 土門:

-

なるほどねー。そう言ってもらえて安心しました。

- 岸本:

-

プロセスって気になるんですよ。書いてる人がそこにいるってワクワクする。

- 岩崎:

-

カジカジも雑誌をつくるプロセスがわからなかったからよかったし、最初の本特集も正確には本屋さん特集なんですよね。SNOW SHOVELING BOOKSだから。似てるようで全然違うというか。この特集が絶対面白くなるなと思ったのは、本人がいるってことで。それでもうOK。あとはそこで巻き起こるライブ性を大事にしていけばいいなと。一番やりたかったこととして、インタビュー記事を空間にしたら本人がいるっていう。この取材をいまやりたいと思ったのは、この偶然性を拾いたいなということで。

小説家の「スケッチ」

- 土門:

-

それで、これからここでやることなんですけど、まず大きい柱として――。

- 岩崎:

-

え、いまどっちの土門蘭!?

- 土門:

-

ライターの土門蘭(笑)。

- 柳下:

-

まとめやすくしてる(笑)。

- 土門:

-

ここでやることとしたら、いま書いてる長編の改稿がひとつ。あとは日記文学って話も出たやん。それを定期的にアップするって話もしていたけれど。

- 柳下:

-

これはぼくのアイデアなんだけど、絵描きさんのスケッチだと思ってて。先程の黄色いジャンパー着た方たちのことを2〜3行で描く。来た人がこういうふうに観られてるんだってのが集まるといいのかなって。

- 岸本:

-

自分がどう描かれてるのかなって気になりますよね。

- 柳下:

-

営業的なことをいうと、書かれたくって来る人もいたら嬉しいし。絵描きさんしかできないから、それを小説家がやるといいなと。無理に今日こんなことありましたって書くと絶対苦しくなるから。一日先着三名でもいいから、その人のスケッチを書いて上げてくだけでもいいと思ってます。

- 土門:

-

がっつり書くのかなと思ってたから、結構ハードル下がった……ひとつの大きなストーリーなのかなと思ってたから。朝目がさめたら虫になってた……とは違うけど、今日からここで書くことになるって三ヶ月間を。

- 柳下:

-

絶対一週間しか続かないからね、それは。文字数決めて。20〜30分くらいで書けるようなもの。「2分で書く」じゃないけど、最初の印象を書き留めるみたいな。

- 土門:

-

今日から書こうかと思ってたのよ。今日めちゃくちゃ人いるなーって。

- 岸本:

-

エピソードを書くのもいいかもしれないね。

- 岩崎:

-

来る人もさまざまやし。マガザンはこの場のコミュニケーションを大事にしてるというのが核であり言い訳でもあるんですけど、発信してなかったので、それが見れるのはありがたい。

- 柳下:

-

なんかInstagramとかに、メモを載せていったら?

- 岩崎:

-

メディアも探った方がいいかもね。文鳥社ブログとか。

- 柳下:

-

文鳥社ブログでアップしていこうか。

- 岩崎:

-

記事的には、乞うご期待って感じですかね。

- 土門:

-

はい、文鳥社のブログでやっていこうと思います。

- 柳下:

-

……では、ありがとうございました(笑)。

- 岩崎:

-

なんか割と綺麗に終わった気がする(笑)。

こうして私小説特集『宿に小説家が居る。』は始まった。外を見ると少し日が傾き始めていて、どうやらぱらぱらと雪が降り始めているらしい。インタビュー最後に話していた日記は実際に「文鳥社の日記」で公開され続けていて、そこにはこの日のこともきちんと書かれていた。

ぼくがこの記事を寝かせ続け、熟成に熟成を重ねている間にも日記は着々と増えていたようだ。それは土門さんの日記だけれど、マガザンキョウトの日記でもある。ぼくがこの日4人の話を聞いた場所は、土門さんがもみじまんじゅうを食べた場所であり、税理士さんと打合せをした場所であり、あるいは土門さんも知らない誰かが泊まった場所でもあるのだ。場所の日記は、あらゆる場所が誰かにとってのどこかであるという、文字にしてみると当たり前のことを思い出させてくれる。それは当たり前すぎて、日記のようなかたちで記録されない限りは可視化されることがない。だから日記を読むことは時空間のレントゲン撮影のようだなとふと思う。

タイトルも内容も知らない土門さんの小説が、この特集が終わるまでにどのくらいできあがっているのかはわからないけれど、この特集と日記はくさびのように小説のどこかに刺さってしまうのだろうし、あるいは、小説の方がマガザンキョウトにくさびとして刺さりもするのだろう。たとえこの小説の内容が京都とまったく関係なかったとしても、そういうふうにしてこの小説はあちこちに突き刺さっているであって、それは見方によっては不純かもしれないけれど、とても豊かなことだ。だからきっとこの特集はいいものになるだろう。ついでにこの文章も、マガザンキョウトか小説のどこかに刺さっていてくれるといいのだけれど。でも、寝かせに寝かせすぎたせいで、刺さらず抜け落ちてしまっているかもしれない。そしたらまあ、しょうがない。

(おわり)