2018.09.03

パフォーミングアーツ特集『舞台芸術プロトコル』 共同編集者インタビュー

人の心を打つのは表現以前の表現、 つまり『直観と情熱』。

- Credit :

- インタビュー・文 / 土門 蘭、 撮影 / Kim Song Gi

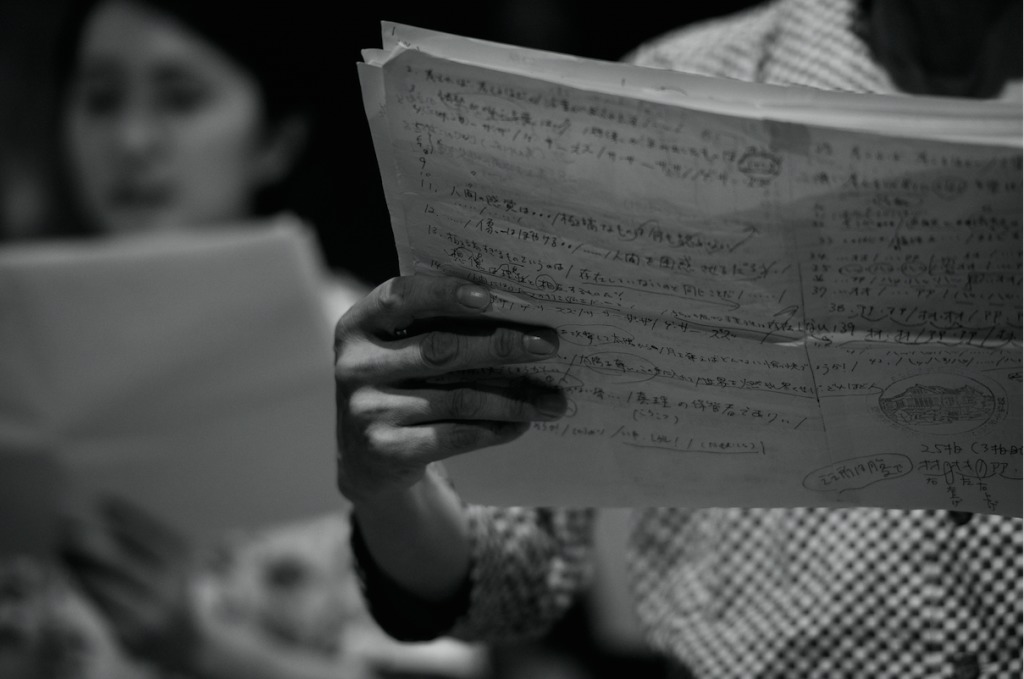

舞台芸術集団VOGAの台本を初めて目にしたとき、「これは、楽譜?」と、まず思った。

紙面いっぱいの表に、黒い点が規則的に打たれ、ところどころそれが文字に置き換わっている。楽譜の上で曲が進んでいくように、シーンが進んでいく。

「この拍に合わせて、セリフを言うねん」

と、マガザンの岩崎くんが教えてくれた。

試しに、トントントントン、と4拍とって、文字を口に出してみる。当然のことながら難しい。読みながら「何だろうな、これは」と思う。この表現って、何だろう?

マガザンの壁際には、この脚本を書いたVOGAの主宰者・近藤和見さんの執筆スペースが設けられている。

座布団の前にはデスクトップのパソコンが置かれ、左手にはキーボード、その上には小林秀雄、ダンテ、埴谷雄高の文庫本……。現在近藤さんは、11月公演予定の新作の脚本を、この場所で粛々と書いているのだという。

舞台芸術集団VOGAの作品は、どのようにできあがっていくのか。その様子をここマガザンで垣間見ることができるのが、今回のパフォーミングアーツ特集『舞台芸術プロトコル』。

それに先駆け、VOGAの近藤さん、マガザンの岩崎くんに共同編集者インタビューを行った。

わたしは、VOGAの作品はおろか、舞台芸術というものを観たことがない。ただ、「VOGA」という名前は聞いたことがあった。その出処がまさに岩崎くんだった。彼はVOGAのことを「僕の舞台芸術『観ず嫌い』を治してくれた存在」と言っていた。

「舞台芸術って難しくてよくわからんっていうイメージがあったんやけど、VOGAの作品はすっと入っていけて居心地がよかった」

インタビューの前にVOGAの作品に触れておきたいなと思い、DVDを観ようとしていたのだが、岩崎くんに「ライブで観たほうが絶対いい」と言われた。インタビュー後にはVOGAのボイスパフォーマンスが控えていたので、それまで観ないでおくことにする。したがって、取材にはまっさらな状態で向かうことになった。近藤さんが何を大事にして作品を作っているか、その部分を先入観なしでうかがえたらいいなと思った。

マガザンに現れた近藤さんは、目の鋭い方だった。怖い方だったらどうしようと、やや緊張しながら話しかけると、物腰柔らかに対応してくださりほっとする。

「これは次の作品の資料ですか?」

キーボードの上の文庫本について近藤さんに聞いてみたら、「いや、脚本書くとき、この3人の本をよく読むんですよ。彼らの文章を読むと、なんだか自分も書けそうな気がしてきて」と教えてくれた。

近藤さんは、書く前にはオンラインで将棋ゲームをし、書いている最中にはヘッドホンをして、爆音で音楽を聴いているらしい。

「そうやって脳を疲れさせないと、どっか行ってしまいたくなるんです」

そんな近藤さんの癖ひとつひとつも、VOGAの作品を構成するのに欠かせないものなのだと思うとおもしろい。

時刻は夏の夕暮れ時。VOGAの劇団員とファンの方々が見守る中で、マガザン・岩崎くんと、VOGA・近藤さんの公開インタビューは始まった。

目次

草壁カゲロヲが主役の舞台を作りたかった

- 岩崎:

-

近藤さん、脚本進んでますか?

- 近藤:

-

難航していますけど、日々粛々とここに来て書いているっていうのはいいですね。目の前の壁に、マガザンのデザイナーさんが作ってくれたVOGAのインスタレーションがあるっていうのも、なんか新鮮で。

- 岩崎:

-

これ、プレッシャーになってます?

- 近藤:

-

そんなんではないですよ。よその方がVOGAを捉えると、こういうふうに表現してくれるんだなあっておもしろく見ています。

- 岩崎:

-

僕が最初にVOGAを知ったのは、『Lobby』という作品がきっかけでした。それまで舞台芸術に触れたことはなかったんですけど、VOGAのあの作品を観て、「もっと舞台芸術というのを観てみたいな」って思うようになったんです。

まずは、VOGAについて詳しく聞いていきたいんですけど、どのようにしてVOGAは始まったんですか?

- 近藤:

-

VOGAは、僕が維新派(注)という劇団に所属しているときに、役者の草壁カゲロヲを中心として、1997年に結成した劇団です。

僕は21歳で維新派に入ったんですけど、草壁さんはその時にはすでに6年くらいいてはった先輩だったんですよ。いろんな先輩がいましたけど、中でも僕は草壁さんのことを「すごいな」って思っていて。なんて言うのかな……彼の芝居への取り組み方とか、静かな佇まいとか……そういうのがペーペーの生意気ざかりの僕には新鮮だったんです。他の劇団員たちと一線を画している感じがすごくして。

それですぐ彼と仲良くなって、本当は許されていなかったんですけど、劇団内ユニットを作ったんです。VOGAの前身であるLow=Tar=Voga(ロヲ=タァル=ヴォガ)という団体を作って、2年後には野外劇を行いました。今から20年近く前の話ですね。そのときはアングラ志向というか……維新派よりアングラな感じでやっていましたね。

(注)維新派…1970年、松本雄吉により大阪で旗揚げした劇団。その作品は会話によって語られることは少なく、セリフのほとんどを単語に解体し、5拍子や7拍子のリズムに乗せて大阪弁で語られるという独特の発話スタイルを持つ。また、毎回巨大な野外劇場を0から建設するなど、その場所を生かした表現を追求することでも知られていた。2017年12月解散。

- 岩崎:

-

アングラって、具体的にどういう感じですか?

- 近藤:

-

あくまで記号的な意味なんですが、泥臭いというか、恨みがましいというか……土着的な感じでやってましたね。それは僕が勝手に、草壁さんがそっちのほうが好きなんじゃないかなって思ってただけなんですけど。

そもそもユニットを始めたのは、「なんとなくおもしろいことしようぜ」っていう感じでは全然なかったんですよ。維新派って、40人くらい役者がいるんですけど、誰も主人公にはならないっていう舞台だったんですね。だけど僕は、草壁さんを主役にした舞台をつくりたかった。それがLow=Tar=Vogaの始まりです。今でもそう思って続けていますしね。

- 土門:

-

近藤さんは今、脚本・演出・音楽・振付を担当されていますが、維新派に入ったときには何をされていたんですか?

- 近藤:

-

維新派には、役者として入ったんです。でも、Low=Tar=Vogaを立ち上げたときには一番声が大きかったんで、自然と脚本とか演出をやるようになったっていう、それだけですね。まあ、向いていたんだと思います。僕、役者には向いてないなって途中で気づいてたんで……。

- 岩崎:

-

え、向いていないというのは、どうして?

- 近藤:

-

維新派ってね、全身白塗りで舞台に立つんですよ。僕、そのメイクが5分くらいで終わっちゃうんです。本番が始まるまで、屋台で酒とか飲みながら、下地の油をずっと手でごしごしして溶かしてるんですね。で、とろっとろになるまで溶かしたら、そのあと一気にぶわーって塗りたくる。それで、目頭にちょちょいって点を描いておしまい。だから本番ギリギリまでメイクもせずぶらぶらしているような奴だったんですよ。

ところが草壁さんは、本番1時間以上前から、まだ誰もいない控え室でメイクを始めるんですよね。しかも、僕が戻ってきてもまだやっているんですよ、メイク。もう、めちゃくちゃ時間をかけるわけです。鼻が高く見えるように影みたいなん入れてみたり、こうやって細かくびしーっびしーって、シャドー入れてみたり。

- 土門:

-

360度、どこから観られても美しくあるように……。

- 近藤:

-

そうそう。しかもそれを、自分で考えていろいろ試してみるっていうね。それを見て、ああ役者ってこういう人のことをいうんやなって思ったんです。僕は「かっこよく見せたい」っていうのが全然なくて、舞台が日常と地続きなんですよ。だから、相対的に見て向いていないんやろうなって。

- 土門:

-

さきほど、そんな草壁さんを主役にしたかったとおっしゃっていましたが、ユニットを組もうと思ったきっかけは、そういう役作りへの熱心さを垣間見たからですか。

- 近藤:

-

うん。なんでかな。草壁さんが「もっと目立ちたい」みたいな顔をしていたからかな。

- 岩崎:

-

ちょいちょい草壁さんいじられていますね(笑)。

- 客席にいる草壁さん:

-

……。

- 近藤:

-

でも、多分そうだと思いますよ。僕はそのころ維新派に入ったばかりだったんで、色が何もなかったんですよね。だから色は、草壁さんからもらっていました。自分はテンポ速いからすぐにいやんなっちゃうかなって思ってたんですよね。でも見よう見まねでやってるうちに、やるならずっとやりたいし、おもしろいほうへ行きたいしと思い始めました。

あのね、維新派を作った松本さんって師匠はそのころ50歳くらいだったんですけど、僕が入った時にはすでに結成から30年近いときで、僕はそこに途中からしか参加できていなかったんですよ。だから、0から劇団を作って育てていく、松本さんの追体験をしてみたいって思ったんですよね。

- 土門:

-

では、独立という形で維新派を出たんですか?

- 近藤:

-

いや、個人で抜けました。やっぱり、後ろ足で砂かけるような出方はしたくなかったので。あとのメンバーも、自分のタイミングで辞めましたね。もともと維新派の中でユニットを組んでいたので、残っていても問題なかったと思うんですけど……。ただ、維新派は基本客演禁止の劇団だったので、身内的には嫌だったかもしれない。

- 岩崎:

-

客演っていうのは?

- 近藤:

-

ゲストとして他の劇団の舞台に出ることです。当時の維新派は、自分とこの劇団以外は出てはいけないし、客演さんを基本的に使わない純血主義でした。

VOGAもそうですけど、メソッドのある劇団は、客演との間でそのメソッドを埋めるのがめちゃ難しいんですよ。それっぽくはできるんですけどね。たとえばキリスト教の人が袈裟着ても意味ないでしょ? それはお坊さんではなくて、「お坊さんの格好をしてる人」としか言えない。それでも客演さんが、その精神の一部でも理解したいって言ってくれると伝わってくるものもあるので、こちらもなんとかわかってもらえるように努力はしていますね。

役者に求めるのは「文事有る者は必ず武備有り」

- 岩崎:

-

VOGAの台本を見せてもらったときには、ちょっとびっくりしました。すごく記号化されているというか……。拍子がドットで刻まれていて、それに合わせて文が乗るという。あれは、もともと維新派にあった手法なんですか。

- 近藤:

-

厳密には、維新派にあったものとは違います。維新派のメソッドの延長線上にあるものなんですが、まあ、意味は同じです。つまり、あの台本は楽譜なんですよね。

日本の伝統芸能のお能なんかの台本は、こういうのに近いやり方でやっています。つまり、芸事なんですよ。お能、狂言、歌舞伎……っていう流れがあって、その系統として、要素を広げたり狭めたり、大きくしたり小さくしたりしている。

維新派がやっていたような’60〜’80年代のアバンギャルド精神には、既成の舞台芸術に対しての明確なアンチテーゼがありました。その頃の文学運動も詩の運動と連携していて、詩は「物」的でいいんじゃないかと言って、「物」的な単語によるセリフが使われたりしていたんですよ。

でも、僕らはそうじゃないんです。むしろその部分をアンチテーゼにしている。「物」的な単語を並べるのではなく、文語を解体して、哲学的なものの見方・人の見方を中心に描いているんです。

- 土門:

-

維新派の流れを汲んだ上で、VOGAはさらに新しくアンチテーゼを打ち立て、新しいものを取り入れているっていうことでしょうか。

- 近藤:

-

そうですね。まあ、理想みたいなのはあったんですけど、なかなか難しくて。やっぱり僕は、松本師匠とは素養が違うので、完コピなんてできないんですよ。だからこそ、僕の素養で素直に勝負すべきだって思っている。それがVOGAです。

- 土門:

-

表現技法としては、拍をとってセリフが進むところと、普通の会話としてセリフが進むところがあるんですよね。その両者を作品中に出すことは、どういうねらいがあるんですか。

- 近藤:

-

ええとね、これはちょっと難しいんですけど……中国の故事に「文事有る者は必ず武備有り」というのがあるんです。

僕は、セリフをうまく喋れるだけだと、役者としては戦闘力が低いと思っています。楽譜にあるセリフもリズムよく規定どおりに言えるっていうのが、文武を併せ持つ役者であると捉えているんですね。表現方法は違っても、人前で見せるという点では同じことです。その両方をきれいに往復できる者は、役者として優れているなあって思うんですよね。

- 土門:

-

ああ、文と武、表現技法の違いなんですね。おもしろい。

- 岩崎:

-

近藤さんが作品を作るとき、何から手をつけるんですか?

- 近藤:

-

まずテーマを決めて、それから脚本ですね。

- 岩崎:

-

今まさにここでやっていらっしゃることですね。

- 近藤:

-

脚本を書く前に、僕はまず、舞台の本番を頭の中で思い浮かべるんです。その絵を、文字にして書いている。たとえば「そのとき彼は笑った」とか。このとき誰がこういう動きをして、こういう移動をして、こういう映像が流れて……とか、そういうものを頭に浮かべて書いていると、だんだん形になっていきます。

- 岩崎:

-

それは、頭のほうから書くんですか。

- 近藤:

-

最初は要素で描きます。箇条書きですね。たとえば、「団子屋に行く」「どこどこでお茶を飲む」「どこどこで買い物する」……それらを付箋で貼って、都合のいいところに並び替えていくという感じです。ひとつ入れ替えると全部入れ替えないといけなくなるので、今それで苦戦しているところですね。

あいうえお以前の「あいうえお」でないと、人は感動しない

- 土門:

-

タイトルが『直観と情熱』ですけども、これはどういう意図でつけられたのでしょう?

- 近藤:

-

文芸評論家の小林秀雄さんの対談集を読んでいたら、そこに数学者の岡潔さんとの対談があったんですよ。その中で、芥川龍之介さんが自殺されたことについて話す箇所があったんですね。で、弟子たちが集まって故人を偲ぶような会話があったときに、弟子のひとりが「そういえば先生は、よく『詩』っていう言葉を使ってたね」って言ったんですって。

- 土門:

-

「し」というのはポエムの方の、「詩」ですか。

- 近藤:

-

そうです。芥川は、誰かの作品を批評するときに「この作品には『詩』があった」という言い方をよくしていたらしいんですよ。そのたびに弟子たちも「うんそうか、『詩』があったんだな」って思ってたみたいなんですけど、誰もその「詩」が何なのか聞いてなかったみたいなんですね。

- 土門:

-

へえ。

- 近藤:

-

それで、「詩」っていうのはこういう意味じゃないかってみんなで話してたんですって。そしたら岡さんは「私が思うに、芥川の『詩』っていうのは『直観と情熱』のことなんじゃないか」って言ったんですよ。

- 岩崎:

-

うわ、めちゃおもしろいですね。

- 近藤:

-

で、これでわかることというのは何かと言うとね。詩人が詩を書くときって、字を書く前に、口で言うんですよね。

- 土門:

-

字を書く前に、口で言う。

- 近藤:

-

つまり、文章になる前の文章のことを、岡潔さんは「直観と情熱」って言っていて、それが「詩」があるっていうことなんじゃないかって言っているんです。詩人は詩を「直観と情熱」……つまり表現以前のもので書いている。「こういうふうに書いたらみんなかっこいいって思うよね」ということがないんです。だから、そういう文章ってがーんって来る。

長い小説の中にも、そういう部分があるのを感じたときに芥川は「詩がある」と表現していて、作家の純粋な感性みたいなのを捉えたんじゃないかって。

- 土門:

-

ああ、なるほど。表現以前の表現……。

- 近藤:

-

それを読んでね、今回の作品について考えてみたんですよ。今回の作品も、テーマやあらすじはあるけれど、表現以前のものを使いたいなと思ったんです。そういうのを、観客の方に感じてもらいたい、それが言葉や動きで表せられたらいいなと。

今日、稽古でも言ってたんですけど、僕らは稽古のときにはテキストを使わないで、「あいうえお」を解体して使う事が多いんですよ。「あ、え、、い、う・え!」みたいな感じで。で、たとえば「う・え!」っていうところは表現以前のものにしてほしいっていう要求をしたりしています。そもそも備わっている「あいうえお」の発音から外れてくれ、「あいうえお」以前の「あいうえお」を見せてくれ、って言ってるんですけど、なかなか伝わらなくて。

- 土門:

-

うわあ……それはすごいな。「あいうえお」以前の「あいうえお」ですか。

- 近藤:

-

「あいうえお」を壊してくれていいから、って。じゃないと、人間って感動しないんですよね。

たとえばショパンの曲を超絶技巧で弾いている人なんか見てたら、みんな「すげえ!」ってなるじゃないですか。でも感想を言うとしたら「とんでもない超絶技巧だった。でも、それと感動とは別の話だ」ってなると思うんです。上手ければいいんだったら、下手くそな奴らみんなやめたらいいやんってなる。

やはり人間がやるものだから、ある種の危うさが孕まれていていいような気がするんです。人間の能力の限界っていうのが狭まれると超絶技巧ってなるんだけど、感動ってそれだけじゃしないでしょう。そういうのに、役者がチャレンジしている姿っていうのは力を持つんじゃないかなって思うんですよね。

- 岩崎:

-

その「直感と情熱」というテーマに行き当たったのは、なぜだったんですか。

- 近藤:

-

僕ね、もともと考えること自体が舞台の仕事やと思っていて。「考え」を見たいんですよね。今まさに、考えて言っているかのような深みっていうのかな。そのリアリティが大事だと思っているんです。

たとえば、「江戸時代の頃から印籠っていうのはこういうふうに出すんだよ」って言ってるだけじゃ、しかたないじゃないですか。その人が印籠を出すときに、なぜこの印籠を出すのか、印籠を出す時どういう気持ちなのか、とかがリアリティなのであって。役者には、そういうことを考えながらやってほしい。

だって、この作品が「嘘」ってみんなわかっているじゃないですか。虚構こそ、本当に「考え」ているっていうことが大事なんじゃないかと思うんです。

- 土門:

-

役者さんが、本当に自分がその役として「考え」ている最中を、私たちは見ているという……。

- 近藤:

-

うん、そしてふと我に返るみたいな。そういうのがいい作品じゃないのかなと思いますね。

- 岩崎:

-

そこに引き込まれていく感じはわかります。

- 近藤:

-

『Lobby』は室町綾小路にあるビルの地下駐車場でやったんですけど、あそこ、本当は誰も住んでいないですよね。だけど、実際にそこに居座っている、ある種の妖怪みたいな感じで、役者が舞台の上に「居る」。

ある観客の方がおっしゃっていたんですけど、「人があんなに混在している場所で、ひとりひとりが一挙手一投足、道具ひとつひとつに思いを込めて、端っこの人まで今この役割をじっと考えているように見えた」そうなんです。彼は「俺もこの中に入りたいと思った」というようなことを言ってくれました。

- 土門:

-

ああ、それはすごく嬉しい言葉ですね。虚構なのに、「嘘」じゃなくなったんだ。

道具ではなく役者がイニシアチブを握るべき

これまでのVOGAの舞台美術道具の数々。過去の作品で使用され役目を終えた美術道具は、現在マガザン内「副産物産店」にて全品1,000円(税別)で販売中。販売期間は特集終了まで。

- 岩崎:

-

VOGAの舞台って、道具ひとつひとつ作っていますよね。かばんとか、仏像とか、つるはしとか。それを見て「どうして1から作る必要があるんやろ」って思っていたんですよ。既製品があると思うんですけど、それじゃだめなんですか?

- 近藤:

-

僕、舞台上の道具は全部自分たちで作らなあかんと思っているんですよ。既製品を一個も入れたらあかんと思っていて。

- 岩崎:

-

へえ!それはどうしてでしょう。

- 近藤:

-

なんで作るか言うたらね、役者と道具、どっちにイニシアチブを持たせるかっていう話なんですよ。

舞台って、役者たちにイニシアチブがあるべきなんですね。だけど既製品を使ったら、この道具はこういう形でこういう重さやから、役者さんはこういう動きしてくださいってなるでしょう。だけど、「私大人だけど子どもの役なんで、実際よりずっと大きいカバン作ってください」って言ったら、役者にイニシアチブがあることになる。

つるはしかって、既製品買ったらもっと重いんだけど、演技として重い動きをしていたほうがより良い動きになるんです。だから、全部作ったほうが、僕はよりいいと思う。

- 岩崎:

-

なるほど。こういう道具は、役者さんが「欲しい」とか言うこともあるんですか。

- 近藤:

-

道具は僕が考えて舞台美術に投げてブラッシュアップしてもらうんですけど、まぁセットとかに何か言われることはありますよ。ある女優さんが、「ここのドア、もっとわたしが開けやすいようにしてくれる?」とか言ってきたりね。

- 岩崎:

-

女優さんぽい発言ですね(笑)。

- 近藤:

-

「いや開くやん、これでやってえな」って言ったら、女優陣が結束してね、「あの人嫌やわぁ」って……(笑)。それで僕、舞台美術の子を呼び出して、「あのな、役者敵にまわしたらあかんで」って言いました。

- 土門:

-

(笑)

- 近藤:

-

たとえば鏡でもね、「私こういう鏡見る役柄じゃない」ってことが役者さんのほうであった場合に、舞台美術さんが「近藤さん、打ち合わせではこれでいいって話になってたんですけど」って言ったとしても「それは変えてあげて」ってなりますよね。

もう、役者は自分の役のことを考えて言っているわけだから、しょうがない。こっちが合わせるべきなんですよ。逆に「なんでもいいですよ」っていうのは道具にイニシアチブがいってしまっているということなんです。

一番怖いのは、演出家が役者をだますとき

- 土門:

-

次の公演が11月ということですが、通常はいつくらいまでに脚本っていうのは書き終わるものなんですか?

- 近藤:

-

理想は、もう終わっていたい、んですけど。

- 土門:

-

(笑)

- 近藤:

-

比較的、比較的ね、前よりは書きあげるのは早くなっているんですけど。

- 土門:

-

脚本っていうのはひとりだけの問題じゃなくて、みなさんの練習時間も確保しないといけないですもんね。

- 近藤:

-

練習はできたところからやってはいるんですよ。やっぱり脚本家と役者が求めていることって違うので、現実的に動きを見ないといけないんですよしね。

まあ、何しろなんでも早いほうがいいっていうのはわかるんですけど。でも、根っからのあれなんですよね。ふんぎりつかないっていうか……うん。舞台が怖いんですよね、やっぱり。

- 土門:

-

舞台が怖い。

- 近藤:

-

一番怖いのが、演出家が役者をだまして、大したことない表現をしているときなんですよ。みな胸張ってやってくれてるんだけど、大したことない、面白くないっていうのが、すごくいやでね。そんな演出家いっぱいいるし。それがすごく怖いんですよ。

- 土門:

-

なるほど。だけど、みんなに気を遣って焦ってしまうとかはありませんか?

- 近藤:

-

それはないですね。まあ、外部の方には思うこともありますけど、役者に対してはないです。だって、書かないって言っても頭の中では必死で書いていますから。遅いことよりも、大したことないことを大したことのように書く方が、僕は罪深いことだと思っているんです。そう思って必死になっていることは、VOGAのみんなは信じてくれていると思うので、申し訳ないとかは思わないですね。

- 土門:

-

それはすごく大事ですよね。そういう作品だからこそ、大変な稽古にも打ち込めるのだと思いますし。そして、この特集は10月21日までということですが、今後のスケジュールはどんな感じなんですか?

- 近藤:

-

9月のなかばに、最後のシーンができれば間に合うかなって思っています。正味これは脚本家と役者とのコミュニケーションなので、一月の猶予はいるかなって。台本が今までと違うテイストで、難解なところは難解なので。草壁さんならツーカーでいけるけれど、若い子らに0から伝えるとなると難しい。ちゃんと理解してもらうためにも、時間が必要ですね。

- 岩崎:

-

ここの場は、うまく作用していますか? 以前は、私小説特集『宿に小説家が居る。』という企画で、土門さんがここで小説を書いていたんですけど、ありがたい事に人が来てくださったので……。

- 土門:

-

はい。情けないことになかなか書けないこともあって。

- 会場:

-

(笑)

- 土門:

-

どうですか、近藤さんは。

- 近藤:

-

今までにも何組か来てくれているんでですけど、僕がこう、書いているじゃないですか。そしたら上の部屋を見にいかはってね。そいで降りてきて、飾ってある台本見て、「じゃ、帰ります……」みたいな。

- 土門:

-

(笑)

- 近藤:

-

ある人が言っていたんですけど、この台本見たら、「今これを書いているんや」って思って、よう声かけられないんですって。邪魔しちゃあかんって思って。それに、書いているとき僕、ヘッドフォンつけて爆音で音楽聴いているんですよ。それで画面だけ見つめてぶつぶつ言っていたら……。

- 土門:

-

話しかけにくいですね(笑)。

- 近藤:

-

あいつやべえなっていう。

- 岩崎:

-

生々しさを感じるんでしょうね。

- 近藤:

-

こっちは「えっ、帰んの? 喋ってもええのに……」みたいな。でも、そういうのも一つの反応としておもしろいなって思います。

- 土門:

-

ここで書いたものがどんな作品になるのか、すごく観てみたいです。公演楽しみにしております。

【公演情報】

VOGA 第15回本公演『直観と情熱』

2018年11月3日(土)~7日(水)

会場:大阪市立芸術創造館

チケット料金:〈全席自由・日時指定〉3,800円(前売/当日共)

詳細:https://lowotarvoga.net/

取材後、VOGAによるヴォイスパフォーマンスが行われた。これは今年の6月に、岡山県真庭市での合宿で上演した『直観と情熱〜真庭合宿上演バージョン』を声で再現したものだという。

役者たちが、台本を持って正座して並ぶ。

一番前に座った草壁カゲロヲさんが独白を始めた瞬間、マガザンの空間にびりっとした緊張感が流れた。

そして突然鳴り始めるメトロノームの音。その拍に合わせて、ひとりひとりが言葉を発し出す。規則正しく流れる拍が空間を支配して、小さな渦のようになる。それに呑み込まれるように、そこに立ち上がった“世界”に自分が引き込まれるのがわかった。